公害訴訟の和解金を活用して生まれた『南部再生』

『南部再生』の創刊は、ある出来事が発端となっている。発行主体である尼崎南部再生研究室(通称・あまけん)は、公害患者と企業との尼崎大気汚染公害訴訟の和解金を活用し、まちのイメージアップに取り組もうと2001年に結成された。その会報をつくることになったのが、団体の事務局であり若狭健作さんが勤めていた地域環境計画研究所。当時新入社員だった若狭さんは、同じ大学のゼミでまちづくりの実践について学んだ綱本武雄さんとともに、会報づくりを担当することになった。

若狭健作さん

「公害運動の団体が母体になっているので、会報を作って仲間を集めたりカンパを募るという昔ながらのやりかたが染み付いているんです。だから、最初の10号は「あまけんニュース」として、団体の活動報告やビジョンについての話が多かった。でも、そればかりだと公害問題に関係のない人は読んでくれない。もっと地元の人と面白いことを一緒に発見できるような冊子にしたいと考え、いろんな人に取材をした記事を載せるようになったんです」(若狭さん)

原告団出身の人たちが「自分たちが口を出すより、若い人に任せた方がええんや」と任せてくれたことも手伝い、少しずつ公害運動の色は薄れ、現在のような尼崎南部の人やまちのネタに特化したローカルメディアになっていった。

「尼崎南部再生研究室って、名前だけ聞いてもよくわからへんでしょ。でも、雑誌があれば人と会うための口実ができる。『取材です』と言えば、どんな怪しいタイトルでも自分が会いたい人の話を小1時間くらいは聞けるわけです。だから、最初はほんまに仲間づくりのためにやってるようなところがありましたね」(若狭さん)

つくり手の楽しむ様子が、読者を巻き込む

では、『南部再生』の誌面を見てみよう。いきなり圧倒されるのが特集タイトルや見出しの勢いだ。例えば、江戸時代にあった尼崎城が復興されることを記念した第52号は「ドゥザキャッスル!」。格闘技好きならピンとくる駄洒落のタイトルで、巻頭企画の見出しも「建つんだ!城」。とはいえ決してふざけてばかりいるわけではなく、復興の経緯や期待膨らむ地元の様子をしっかりレポートし、学芸員に取材をして歴史の解説も行う。駄洒落で笑わせ気軽に手に取ってもらい、ページをめくるうちにどんどん読者を引き込んでいく。

「歴史や選挙や公害など真面目なテーマも多いんですが、自治体の広報誌と同じには絶対したくない。編集会議で挙がったアイデアも、『なんか市報みたいやな』と感じたら止めますね。そこは棲み分けというか、『南部再生』らしさみたいなものはいつも意識しています」(若狭さん)

他にも、シニア世代の本音に迫る「R75」、尼崎にゆかりのある近松門左衛門を紹介した「恋する近松」、もし自分が出ることになったら? という視点から市議会選挙の仕組みを考える「そうだ選挙、行こう。」、野球にまつわるネタを集めた「燃えよ!アマ野球」、市内を走る私鉄2社を比較した「オール阪神阪急」などなど……。身近な話題をユーモアたっぷりに掘り下げる誌面からは、つくり手が楽しんでいる様子が存分に伝わってくる。そのエネルギーが読者を半ば強引に巻き込んでいく。

「別に無理に笑わせようというつもりはないんですけどね(笑)。ただ、これは『南部再生』の大きなテーマの一つなんですけど、面白がってくれたら、尼崎に住み続けてくれるんちゃうかと思ってて。もともとは公害患者の方々の思いを受けて生まれた雑誌なので、尼崎のイメージを少しでもよくして、読んだ人には『住み続けたい』と思ってほしい。だって、患者の人たちは尼崎に住み続けようと思ったから裁判を起こして、苦労して運動を続けてきたわけですよね。その思いは大事にしたい。だから、どちらかと言うと地元の人に読んでほしいんですよ。市外であまり配布していないのも同じ理由です」(若狭さん)

その一方で、写真やデザインなどのビジュアルについてそれほどこだわりはないという。撮影は取材担当者がデジカメで撮り、レイアウトは若狭さんが見よう見まねで覚えたデザインソフトで手製している。そのため、ちょっと読みづらいところもあるのだが、それもまた一つの「味」になっている。体裁を整えるより、ネタの面白さで勝負する潔さ、と言ってもいいかもしれない。では、肝心のネタはどのように生み出されているのだろうか。

「尼崎にしかないもの」という視点

「一番気をつけているのは、やっぱり尼崎にしかないものという視点ですかね。例えば、尼崎はよくものづくりが盛んだと言われるんですが、具体的にどこで何がつくられているかはみんな知らない。でも、実はあの工場は湯たんぽのトップシェアを誇っていて、特許をいくつも持ってて……と紹介するとみんな興味を持ってくれる。読んだ人も『知ってた?』って広めたくて仕方なくなるじゃないですか(笑)」(若狭さん)

とはいえ、「ここにしかない」という視点を生み出すのは簡単そうで意外に難しい。そのため、特集などのテーマを決める際は、「この特集なら、誰に取材すればいいか?」を常にセットで考えるようにしているという。

「先にテーマを決めてからネタ探しをすると、どうしても取って付けたような感じになる。それよりも取材先の顔がパッと浮かぶかどうかが大事。この特集ならあの人とこの人に聞けばいいとか。毎回、15人ほどのメンバーで編集会議をしているのですが、普段からまちのことをウォッチし続けている地元の人たちが協力してくれるからこそ、できるやり方ですね」(若狭さん)

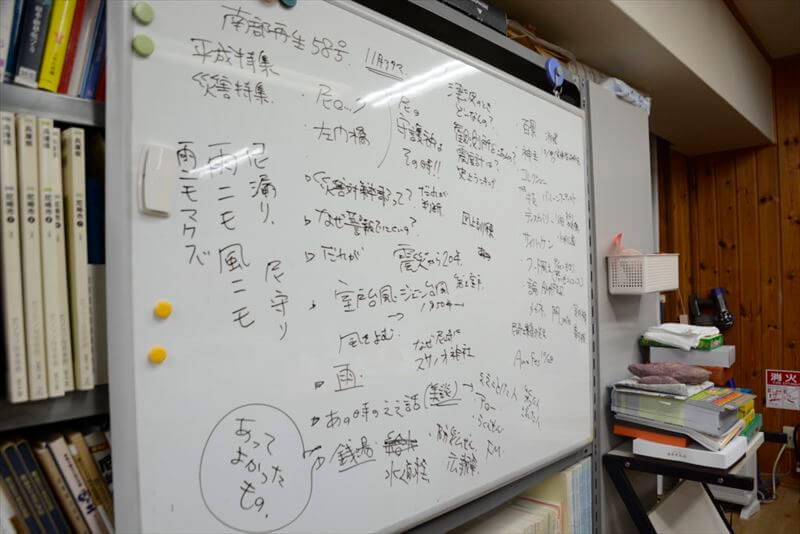

編集会議の様子

毎号24ページ立ての『南部再生』は、おおむね10ページの特集に加えて、食べものや風景に関するコラムなどの連載も充実している。各ページに何を載せるのか、誰が取材に行くのか、連載の次回のテーマは何か、それらはすべて編集会議の話し合いの中で決められる。この編集会議自体が誰でも参加できるオープンになっているところが、『南部再生』という媒体のユニークなところだ。

「10年くらい前からずっと編集会議はオープンにしています。取材に協力してくれた人に声をかけたり、読んで面白いと思った人が来てくれたり、きっかけは人それぞれ。最近は新しい号が発行されるタイミングに合わせて、その振り返りと次号の編集会議を兼ねて集まってもらうことが多いですね」(若狭さん)

9月に行われた編集会議を覗いてみると、そのメンバーに驚かされた。若狭さん・綱本さんをはじめ、新聞記者出身のノンフィクションライターや雑誌編集者といったプロに加え、建築家に大学教員に司法書士などまさしく多士済々。地元のおばちゃんやまちづくりに興味を持つ学生、さらには市役所の職員もいる。この日はなんと小学生も参加していた。会議とは言いながら常に笑いが起こり、誰かがボケれば誰かが突っ込む漫才を聞いているような雰囲気もある。メンバーをあえて固定しない開かれた編集部のあり方が『南部再生』の面白さの秘訣なのだ。

「こないだの台風、すごかったですよね。うちも停電して……」

若狭さんが口火を切って、尼崎市全体が大きな被害を被った台風21号の話題から、次号の特集テーマは「防災」に決まった。そこから参加者が次々に苦労話や教訓を語り始め、どんどんページの構成が固まっていく。発言が偏らないよう、タイミングを見計らって全員に話を振っていく若狭さんのファシリテーションも絶妙だ。会議の最後、特集タイトルを決める時には、全員が口々にアイデアを飛ばし合い、まるで大喜利だった。

「会議への参加の仕方は人それぞれです。いつも来て盛り上げてくれる人もいるし、ただ聞いて笑っているだけの人もいる。でも、それでいいんですよ。こういう全員がボランティアでやっているローカルメディアって、『自分はこんなにやっているのに!』と思い始めるとしんどくなるでしょ。だから、全員がちょっとずつ関わってるぐらいの状態がちょうどいい。真面目にネタを考えて来てもいいし、取材に行ってもいいし、別に何も喋らずに帰る人がいてもいい。大事なのは、『関わりしろ』を増やすことじゃないかと思います」(若狭さん)

「関わりしろ」のバランスは大切だ。誰か一人がリードし過ぎると、自分の意見が採用されず不満を抱えてしまうメンバーが出る。反対に、参加者全員に「関わりしろ」を用意しようとするあまり、いまいち個性のはっきりしない内容になってしまうこともある。その点、若狭さんが言うように、喋っているだけでも一つの「関わり」と捉えれば気持ちが楽になる。編集会議を覗きに来るだけの人も、疎外感を感じずに済む。この雰囲気こそが、『南部再生』のユニークさを支えているのではないだろうか。

「雑誌ってほんまによくできてるなと思うんですけど、誌面そのものがまちとか社会の構造に似てるでしょ。特集ページみたいにいろんな人が参加できるエリアもあれば、連載ページのコラムのように軸になる人が必要な部分もある。実際のコミュニティでもそうじゃないですか。逆に言うと、そうしておくことで風通しのいい誌面ができるということかもしれません」(若狭さん)

毎号の編集会議には周辺自治体の広報誌担当者が「視察」に訪れたり、まちづくりを学ぶ学生が参加することも多い。『南部再生』を市外からも注目される雑誌に成長させた若狭さん。ローカルメディアとしてのこれからの可能性について、どのように捉えているのだろうか。

「ローカルな話題がいいのは、世代を超えて交流できるところだと思うんです。趣味嗜好の話をするのは無理でも、近所のパン屋の話ならどんな世代でも通じる。それこそユニバーサルデザインだし、全世代対応ということだと思うんです。そこにローカルメディアの可能性があるのかもしれません」(若狭さん)

————

ライタープロフィール

大迫力(Chikara Osako)

1980年尼崎市生まれ。京阪神エルマガジン社『Meets Regional』編集部を経て、2006年より株式会社140B。大阪・中之島エリアのフリーマガジン『月刊島民』の編集に創刊時から携わり、2016年11月より編集・発行人。また、ナカノシマ大学という講座の企画・運営や大阪をテーマとした書籍の出版なども行っている。。

————

EDIT LOCAL より転載(http://edit-local.jp/interview/nambusaisei/)