音楽を通して世界とコミュニケーションしていた20代

――もともとこの宿は祖父の代からのものとお聞きしましたが、継がれたのは最近ですね?それまではどんなことをしていたか、お聞かせください。

高村:まず、高校のときに音楽に目覚めて、高校卒業と同時にDJをしたくて東京に出ました。その後、音楽を勉強するためカナダに行きました。自分は「海外の音楽シーンは、すごいんだ!」と思って行ったのですが、すぐに実は日本のほうが凄かった、ということがわかってしまった。技術的なものもそうですし、レコードの質や選曲の仕方とか、もう圧倒的に日本のDJのほうがよかったんです。もちろんこれは僕個人の感想ですが。なので、カナダで当初の目的があっけなく崩壊してしまって。

ちょうどそんなときに出会ったのがバンクーバーの図書館で見た、伊藤若冲(いとうじゃくちゅう※江戸時代の画家)のビデオ映像でした。海外で放送されたNHK制作のドキュメンタリーだったんですが、「日本に、今よりずっと昔にこんな画家がいたんだ!」と思って感動したんです。

「こんなやり方でものをつくって自分を表現すると、自分自身が活きてくる」というのがはっきりわかった。自分がお金を稼ぐとか、そういうこととは関係なく。 伊藤若冲は画家ですから、この世を去って、今も現物の掛け軸がある。そのことにも感銘を受けて、日本に帰ったら、映像のオープニングで映された伊藤若冲のお墓がある京都のお寺・石峰寺(せきほうじ)で、自分がDJとして演奏できたらなという「夢」が、漠然と出てきたんです。

――カナダにいたからそういう日本的なものに興味が湧いたのでしょうか?

高村:そうだと思います。カナダに行く前までは、アブストラクトというか抽象的な絵が好きだったのですが、海外に出ると改めて「日本ってなんだろう?」って考えますよね? そういう気持ちも追い風になって見つけたっていうのはあると思います。

日本に帰ったらそのお寺でDJさせてもらいたいという気持ちを持って帰国し、京都に住んでいた頃、石峰寺へ手紙を書いたんです。すると、珍しい僕と同い年のご住職が「これからのお寺のことを考えると寺のあり方もいろいろと変えていきたい。若い人の才能をもっと発掘したいとも思っている。だから、せっかくだからその奉納は伊藤若冲忌にやりなさい。そしたら美術界のいろいろな人も来るから、見せることもできるチャンスもあるから」と言ってくれて、DJで若冲忌に奉納演奏が出来ることになりました。

▲日本の美を感じさせる床の間のアート

行動すれば夢は叶う。考え方と生き方が変わった出来事

――帰国したその年に夢が叶ったんですね!

高村:はい!実は自分の人生のターニングポイントはそこで、絶対出来ないだろうと思ってたことが、自分が行動することによって実現したんです。それまでは、カナダに行ったのもどこか成り行きというか、ちょっと女の子にモテたいとか、カッコつけたい、みたいな部分もあったわけです(笑)。「ちょっと海外行ってくるぜ」みたいな。

でも、そのお寺さんに連絡したときは、個人的な思いで、ツテも何もなくぶつかって、そうしたら、全く実績もない自分を住職とお母さんが受け入れてくれたんです。

もちろんお寺始まって以来初めてのことだったんですよね、音楽を奉納する、しかもDJでというのは。だから、自分の使命というか、やるべきこと・やったことについての意味みたいなものを考えて、そこからものの見方がかなり変わった気がしています。

それまでは、悪いことがあったら「やだ」って感じで避けたりしていたのですが、このことがあってから後は、いいことも悪いことも、捉え方次第、「これは出会いだから、何か意味がある」という風に考えるようになりました。

▲ロゴや宿名もすべてリブランディングした

実家が宿であることを意識したこともなかった

高村:その後は、京都から山中湖の実家に戻ってきて、コンビニでバイトして資金を繋ぎつつ、夜は自分の音楽をつくって、ときどき演奏活動をしていました。実家が宿をやっているという意識は全くなく、継ぐつもりもありませんでした。その頃は「音楽で食ってくんだ!」と思っていましたしね。

ただ、音楽をつくって演奏して、とやっているうちに「こうやったらこう伝わるだろうな」と頭デッカチになり、テクニック寄りになってしまったようにも感じて悩んでいました。

そんなときに、地元のテレビドキュメンタリーの話が来たんです。やっぱりテレビに出たらそれで箔がつくわけですから、「音楽で食える!」、良いきっかけだなと思って最初はそのお話を引き受けました。

そうすると地元の放送局のドキュメンタリーだから、いろいろ質問されるわけです。「これはなんでこういう風に作ってるんですか?山中湖の影響はありますか?」とか。でも、僕はそのときは地元の山中湖のことなんて全然気にしてなかったから、「別にどうでもいいと思います」とか言っちゃって、たぶん先方の求める答えとは違っていた。

と同時に、やっぱりテレビだから、ちょっとカッコつけて自分にないものを背伸びして答えてもいる。急にそういうことが嫌になってしまって。音楽自体も頭デッカチになっていて伝わらないし…。これは音楽活動そのものも潮時なんじゃないかと思い始めたんです。結局、テレビのお話も理由を伝えてお断りし、音楽活動自体も辞めることにしました。

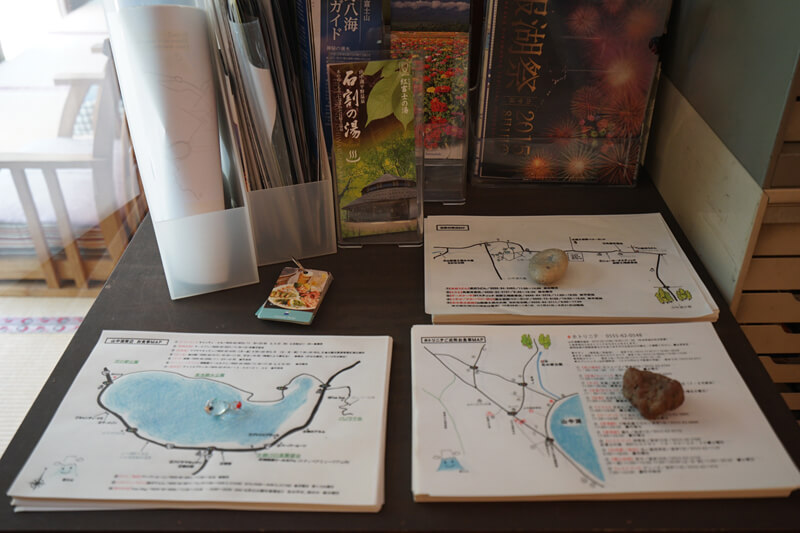

▲宿周辺を案内する手作りの地図。情報収集も欠かせない仕事のひとつ

宿は人とのコミュニケーションツール

高村:「なぜ音楽をやっていたんだろう?」「何を伝えたいんだろう?」と改めて考えたとき、自分は音楽自体が好きだったのではなくて、「自分がこういうことをしている」ということを表現したり、人と話をしたかったのかな、と思い始めました。

例えば、知らない土地に行って「僕はこういう音楽やってます」って言うと、なんとなくそこでどんな奴かがわかるので、相手は安心したりしますよね?普通に何もしないでそこに行っても、「この人はなんですか?」となって、なかなか中に入っていけない。僕は、そういう人とのコミュニケーションツールとして音楽を捉えていたんだな、ということに気づきました。

石峰寺のお寺での出会いが自分のターニングポイントだったと気づいて、音楽をやめて、自分がやってきたことはなんだったんだろう?と改めて考えたときに、「あ、宿って毎日違う人が来る、こちらから動かなくてもいいんだ」と気づき、そのとき初めて実家が宿だということを良きこととして認識しました。

――旅をしなくても、宿に居れば人は来る!と。

高村:そうです、向こうから来るって気づいたんです。実家が宿というのは天命かもしれない、と思いました。

その頃この宿は本当に寂れてたんですね。健康保険組合の保養所の契約をしていて、祖父の代からやっていて、父親が経営していたのですが、利用者も少ないし、このままだと発展の見込みも少ない…。「自分が経営に入る。頑張るから、保養所の契約を打ち切って普通の宿としてやっていきたい」と父親に話して、結果的に家業を継ぐことになりました。

▲2階にあるセルフドリンクスペース。高村さんのこだわりがあちこちに

海外に行って日本の良さを、地元を離れて山中湖の良さを知る

――きっぱりと音楽を止めて、宿をやると決められたときに気づいたことはありますか?

高村:自分の性分で、「音楽をやっていたい」「人と出会いたい」というのもありますが、もうひとつさらに深くその意味を考えると、「人と出会いたい」というのは、「何か知りたい」ということ。僕は「世の中や社会ってどうなってるんだろう?」と思ってその理由を知りたくて人に会うんだとわかりました。一人じゃわからないし完結できないので。

例えば、まだこの宿をやる前に友達が来てくれて、「ここでお前の音楽が生まれたのがわかる」とか「ホントいいところだね」って言われて、この場所を絶賛して帰るわけです。確かにここは山中湖の湖畔だし景色はいい。でも別にその時、自分は湖も興味ないし、富士山も興味なくて。

――生まれたときからこの環境だとその良さがわからないのですよね。

高村:なんでみんな山中湖のことをよく言ってくれるんだろう?ここの良さってなんだろうな?と思うようになったのも、実家の宿を継ぐひとつのきっかけだったかもしれないですね。この宿を経営することで、相手が知りたい欲求と、自分が伝えることの結果がわかりやすくなるのではないかと思いました。

▲中庭の木々が映えるホトリニテ外観

――カナダで日本を再発見して、日本の中でまた山中湖を再発見したような?

高村:そうですね。実家が宿だと気づいたら、「ここで遊べる」みたいな感じでした。そうすると、もっと地元のことを知りたいし、他と比べたくなりました。

「ここは商店街が開発されていて活気づいてるな」とか、その地域の宣伝の仕方を見て、「ああ、ここは土地のことをよく知った上でうまく紹介しているな」といった視点からその土地を見るようになりました。

そういう視点で見るようになったこと、10年間音楽だけじゃなくて美術やいろんな社会のことを勉強して蓄えたものが、一気に全部、宿の機能として活かせたんですよね。

自分でなにかつくるとか、まとめるとか、バランスを整えるということを、僕は10年間音楽のために見てきました。今はそれが自然と、宿のお花を活けるとか、そういうことに役立ったりしているんです。今までやってきたことがすべて無駄じゃなかった、それが実現できたのが宿だったのだと思います。

▲30畳以上の大広間を利用した休憩室「盆栽の間」

アートや音楽、ものづくりをする人を応援し続けたい

――宿を継ごうと決めて、名前やその他いろいろなことを変えられました。どんなことにこだわったのか教えてください。

高村:大きく変えたことがふたつあります。まずは名称です。「ホトリニテ」に変更しています。「旅館」とか「なんとか荘」という名称だと固定のイメージがつきやすい。例えば“民宿高村”ってなると、なんとなく古民家風とか「ああ~こんな感じかな?」というような。なので、宿名を決めるとき、いろんな場所、宿だけではなくてカフェなんかも見て参考にしました。

まず僕は宿名としては「漢字が嫌」だったんです。中身を相手の想像力に委ねたい。さらに漢字にしちゃうと、比較的「和」のほうに寄ってしまうので、何にでも捉えられそうな感じにしようっていうので、まず、カタカナでというのが決まりました。

さらに「名詞が嫌」というのもありました。そういう、なんとかホテルとかわかりやすい名前ではなく、ちょっと形容詞とか、助詞とか、何か余韻が伝わるようなものにしたかった。それで宿の環境を再度考えてみると、湖だ、と。この宿は湖のほとりだな…じゃあ「ほとりにて」とかどうかな?とそこで浮かびました。で、湖の近くだからホトリニテっていうのがひとつあります。

同時に、自分は音楽をずっとやってきて、「なんで自分のやっていることがあまり世に伝わらないんだろうか?」と思い続けてきました。もちろん自分の技術や努力不足なんですが、でもそうした、ものをつくるとか、ものを考えて売る人——特に作家と呼ばれるものをつくって売る人、「自分はこれをしたいんだ!」と表現したい人の近くにいたい、ほとりにいたいっていう思いも込めています。

――ホトリニテという名前は、ちょっと手紙っぽい感じもしますよね。ほとりにて、って手紙やはがきの最後に書くような。

高村:そうですね。うまくそういう感じの余韻がある名前ができました。

▲ホトリニテのキャラクター白のホトリちゃん。顔がホの字になっている

元の木造建築を活かして、自分で全体デザインした宿の内装

――ここは古くからの木造建築ですが、ご自身で新しく変えたところはどういったところですか?

高村:玄関は色あいや壁紙を替えています。富士山の絵は、友人のイラストレーターにお願いして、壁紙を剥がして、壁にダイレクトに描いてもらいました。宿に入ってすぐのところにシンボルをひとつつくりたくて。

二階は、使う色を徐々に統一していきました。以前は鏡台の部分に赤い布を使ってたり牡丹の絵が書かれていたり、紫色があったりしたのですが、それを徐々に統一していきました。茶色と焦げ茶、ベージュなど、使用する色の基準を決めて。電球は暖色のものに変えています。以前は全部蛍光灯だったんですが、部屋に入ったときに統一感を感じるようにしました。

――それはデザイナーさんが考えられたのではなく、高村さんが決めていったのですね。

高村:はい、全部自分で考えました。業者を入れたのはトイレだけですね。薪ストーブを設置したのは友人だし、一階のライブラリー部分の床も、無垢の床材を自分たちで切って敷いています。玄関から入って違和感がない、落ち着くイメージにするためにこだわりました。

▲高村家の家紋がさり気なく飾られていたり、宿はスタイリッシュな和のテイスト

ゲストの目線に立った動線づくり

高村:宮大工さんなど職人さんから聞いた話が面白かったんですが、海外の人、特に石文化の人は、まず全体を考えてそれから細部を考える、日本の昔の職人さんは、取っ手から考えるんだそうです。取っ手の小さい細工からつくって、それをどんどん広げていく。その感覚って自分の中にもあって…。

――ディテールから進めていくっていう?

高村:そうです。玄関から入り、お客さん目線で何回も宿内を歩きまわることで、印象を確認しました。体感の中で、「これは暖色で」「ここは取ったほうがいい」など細部を決めました。自分のからだでつくっていったというのはありますね。

――この宿のすごさというのは、かゆいところに手が届くというか、いちいちものすごく気が利いているなあと唸る部分がすごくあって、そこにホトリニテの美学を感じるのですが、その秘密はこの「お客さん目線で何回も歩いた」ことにあるのかもしれませんね。

▲アメニティ販売やレンタル品など細やかな気配りが館内全体に行き届いている

「価値を限定しない」スタイルを貫く意味とは?

――逆に、変えたところではなく、この宿のよさは、実は「変えなかった」ところにすごくあるとも感じています。お金さえかければ、きれいにするのはいくらでもできますが、トイレはリニューアルするけれど、「男湯」「女湯」のレトロな雰囲気の照明は残すなど、そのデザインバランスが絶妙だなと思いました。高村さんの中で、変えなかったところのこだわりはありますか?

高村:そのお話はうれしいですね。変えなかったところというのは、保養所っぽさ、つまり気楽に泊まれるイメージや温かみのある和室は、狙って残しましたね。

例えば「アート好きだけが来る」とか、「やさしい感じの人が来る」というような限られた人だけが来る宿にしたくなかったんです。今、ホトリニテは何をやってるところですか?と聞かれたときは、「宿」と答えているんですが、旅館やホテル、民宿、ゲストハウス…と答えてしまうとイメージがつく気がして避けているんです。

僕は「捉えられないもの」をつくりたかった。「価値に捉えられない」ものをつくるのが目的だったので、お客さんも限定したくなかったんですね。

▲ひとつひとつの質問に真摯に答えてくださる高村さん

なぜ保養所的な気軽な要素を残したかというと、おしゃれとかきれいとかデザインに特化しているのは、ある種無言で一般の人に対して強制的に排除しているところがあるような感じを受けるんです。

僕が表現したい「捉えられない部分」というのは、オシャレなんだけどオシャレじゃない、その絶妙さや曖昧さだと思っているんです。

古くていいっていうのも含めた上で、オシャレな人も「ああ、古くさい感じもいいな」って思ってもらいたいし、古いのが好きで気楽さを求めてくる人にも「土で汚れたまま入っていい」みたいな感覚。価値がひとつじゃない、ということをうまく表現したいんです。まだ、出来てないんですけど。

▲どんな人でも利用してもらえるよう工夫されたライブラリースペース

――いろいろな価値観をクロスさせたい、といった感じでしょうか?

高村:そうですね。こういう価値です、と限定しないことを大事にしています。うちのお客さんは、この宿をオシャレだねという人もいれば、本がたくさんあると居づらい…(笑)、という人もいるんです。そういう人は部屋でパンツ一丁で酒飲んで、というような過ごし方をするし。だからライブラリーで選んでいる雑誌や本も、「こういうものだったら、ある程度の人たちに引っかかるんじゃないか?」と考えてセレクトしています。

部屋の名前も、ちょっとオシャレな感じに変えようかなとも思ったんですが、そのままで…「梅」とか「松」とか、従来の部屋名を変えなかったんですよね。部屋の名前の看板も木で、親戚のおじちゃんが書いたんですけど、そのままにしていて。そういう部分が融合しているようなかたちで出したいな、という思いがありますね。

――古さを残してデザインされているというのは、感じていましたが、それを残す勇気、お金がなかったとか事情もあるかもしれないけど、勇気と高村さんの強い意思を感じますよね。

▲厳選されたものが置かれた清潔な和室

富士山という観光資源を抜きにして、宿として勝負できる存在でありたい

――ここ山梨県・山中湖の湖畔で育ったこと、ここのよさや一度離れてみてわかったことはありますか?

高村:たぶん京都と一緒で、富士山は日本をイメージしたときに、圧倒的な日本人の拠り所で、観光地として最強じゃないですか。だから富士山麓、富士五湖というのは最強の中にいて観光地としては王者的な存在ですけど、その中にいるからこそ、観光業が富士山に頼りきってるな、っていうのは感じます。

例えば、ここに富士山もなくて湖もなくて、自分がこの宿で何かできるか?って考えると、なかなか難しいと思うんですよ。やっぱり富士山があって、湖もあって、この環境だからよりいっそうよく見えます。その部分はデカいわけです。だから海外の人も来てくださるんですが、そこに甘えたくない、というのはあります。

――富士山なしでも勝負できるぐらいの宿でありたい、と。

高村:はい。この一大観光地でいることは、いいこともあるけれど、悪いこともより見えました。でも自分と同じスタイルで表現する人はこの近辺にはいないので、今の自分のやり方には納得しています。

自分としては、宿を通して世の中のことを知りたい、という気持ちだけでやっています。お客さんから世の中のことを教えてもらいたい。そのためには、いろんな人が多く来てくだされば、よりいろんなことが知れるので、これからもその意識で続けていこうと思っています。

▲山中湖と富士山を望むパノラマ台からの景色

聞き手:西村祐子(ゲストハウスプレス編集長)

ゲストハウスプレスより記事編集・転載(http://guesthousepress.jp/interview04_01/)