『br』が誕生するまで

甲府市にある「Four Hearts Cafe」を営み、「ワインツーリズム®やまなし」を手がける大木貴之さん(写真提供:大木貴之)

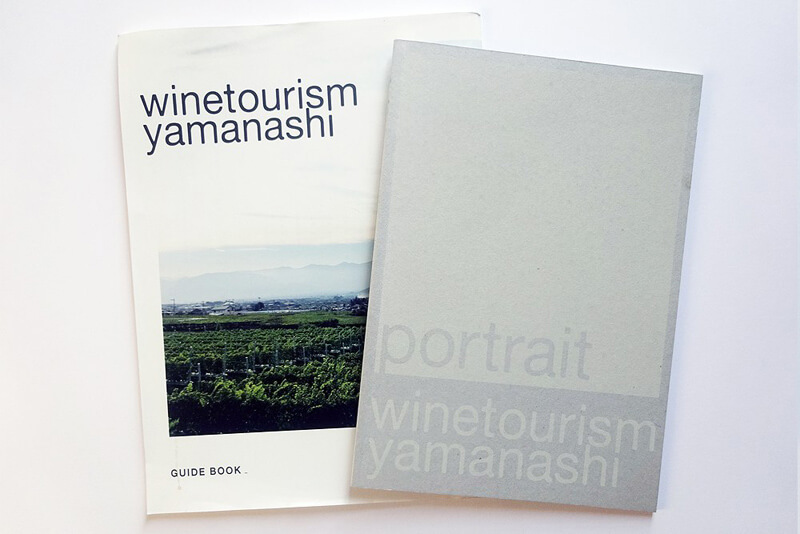

『br』は2007年〜2008年に3号発行された、山梨県産ワインの魅力を伝える冊子。フリーペーパーではなく、800円で販売されていた。この冊子を手がけたのは、山梨県甲府市の中心街でカフェレストラン「Four Hearts Cafe」を営む大木貴之さん。今、県内外から2,000人以上もの来訪者を集めているイベント「ワインツーリズム®︎やまなし」の仕掛人でもある。

東京でマーケティング・コンサルタント会社に勤務していた大木さんは、故郷の甲府にUターンし、結婚。しかしその頃、甲府ではまちの郊外化が進み、中心街はシャッター街になっていた。これから自分たちが暮らしていくまちの未来に危機感を感じた大木さんは、シャッター街でお店を始めることを決意。物件探しに苦労しつつも、2000年に「Four Hearts Cafe」をオープンさせた。

お店のコンセプトは「東京をすっ飛ばして、世界のおいしいものを山梨へ」。地方のまちが賑わいを失う理由は「情報と経験の格差」にあると考えた大木さんは、良質な流通ネットワークを自ら開拓し、情報誌などで目にする都内のレストランや話題のお店にも負けない、海外のワインや食材を提供。感度の高い常連客ができはじめた頃、甲府にスターバックスコーヒーができ、そこに行列ができる様子を見て大木さんはあることに気付く。

「お店でおいしいコーヒーを用意して、朝7:30からオープンしていても“山梨県民は朝からお茶でお腹がタプタプだから、コーヒーなんて飲まないよ”という感じで、通り過ぎる人ばかり。でも、スターバックスコーヒーができた途端、朝から長蛇の列ができる。そのときに、このまちの人たちは“自分のものさし”を持っていないんだと思ったんです。構造的に、情報は常に都心から発信されるものを受け取るしかないし、そのことに慣れてしまっている。結果、日本中同じものを求めることになるんですよね」(大木さん)

「Four Hearts Cafe」には、すでにワイン好きの人たちが大木さんが厳選するフランスやイタリアのワインを求めて集うようになっていた。しかし、この一件から、「まちの人たちが“自分のものさし”を持つこと」の重要性に気づき、そのためには「このまちから発信すること」が必要だと考えた大木さんは、山梨県産のワインに注目した。

「Four Hearts Cafe」にズラリと並ぶワイン(写真提供:大木貴之)

あえて味を伝えないというルール

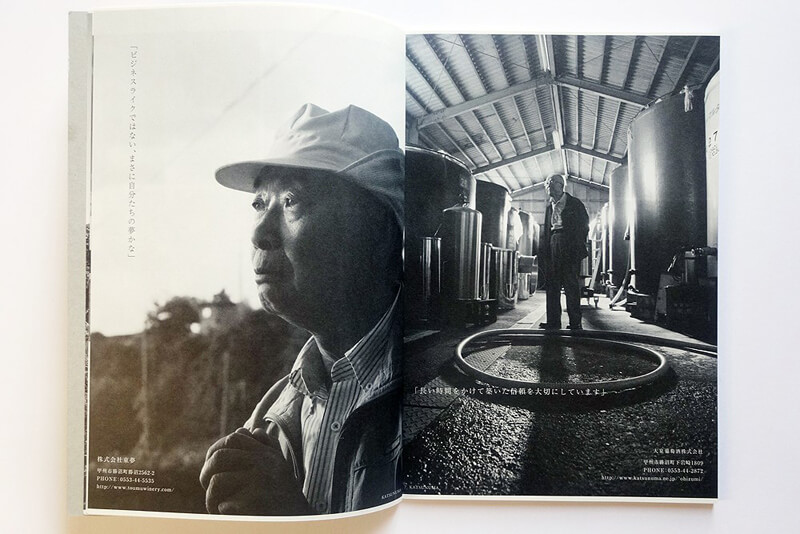

2003年当時、地元で県産ワインを飲む人はほとんどおらず、そして全国的にも、県産ワインは「甘い」「薄い」といったマイナスイメージが強く、評価されていない状況だった。しかし、県内のワイナリーを訪れた大木さんは、ぶどうの栽培から納品まで手間暇をかけてワインづくりを行う生産者の姿に出会う。

「いいものをつくっても評価されない、飲んでもらえない。ワイナリーの方たちも僕が店でしているのと同じ思いをしていたんです。真摯にワインづくりに取り組む姿を見て、ちゃんと話を聞いて、ここから発信して、きちんと売っていこうと思いました」(大木さん)

こうしてお店で山梨県産ワインを取り扱い始めたものの、これまで店を訪れていたワイン愛好家が求めていたのは、欧米のワインであって、県産ワインではない。

「このままではお客さんも減ってしまうし、県外からのお客さんを呼び込まないとマズイ状況でした。そこで、PRツールのひとつとして冊子をつくることにしたんです」(大木さん)

2004年、こうして『br』の制作がスタート。時間を見つけては県内産のぶどうだけを使用してワインづくりを行っているワイナリーに足を運び、取材を重ねる日々。制作にあたり、マイナスイメージをプラスに転換するため、大木さんはあるルールを定めていた。それは“ワインの味については一切書かないこと”。

「味はとても伝えにくいもの。ワイン雑誌はよく点数をつけていますが、それも実は伝わっているようで伝わっていないと思うんです。味の好みは個々のバックボーンによって形成されているので、人によって違うはず。だから、味のことは書かずに、彼らがなぜ山梨でワインをつくるのか? なぜその品種を育てているのか? どんな苦労があったのか? を伝えることにしました。味の好みは共有できなくても、想いや苦労は共有できるから」(大木さん)

『br』vol.1で紹介したのは、県内でぶどうの栽培から手がけるワイナリー。それは「地域のものをきちんと使ってものづくりをしていこう」という大木さんの隠れたメッセージでもあった

地元のクリエイターら仲間とコツコツ印刷費約40万円ほどを積み立て、ようやくvol.1(1000部)が完成したのが2007年。フリーペーパーか500円以下のローカルメディアが多いなか、『br』の価格は800円に決定。この強気の価格設定にも、きちんと戦略があった。

「発行の目的は、山梨県産ワインのイメージを変えること。それまで、“質が悪い”とか“工場生産で大量につくられている”というイメージがあったけど、実際はその逆。だから冊子のディテールや仕上がりにもこだわりました。それまでのローカルメディアのイメージとは逆の“高い”価格をあえてつけることで、県産ワインの高品質さや高級感を打ち出す狙いがありました」(大木さん)

『br』は売れることよりも、山梨県産ワインのイメージを変えることが第一のミッション。そのため、PR先として女性誌など雑誌の編集部に狙いを絞った。完成したvol.1は都内の出版社に献本。目的は、存在を知ってもらい、取材してもらうことだ。

「こういう取り組みを知って、先に動くのは東京の人たちです。当時、このあたりで山梨県産ワインを飲めるお店は僕のお店しかなかったし、彼らが来て県内産ワインを飲んだり、雑誌に取り上げてくれたりすると、それまで見向きもしなかった地元の人たちも“山梨県産ワイン、イケてるんじゃない?”と思ってくれる。そういうイメージ戦略でした」(大木さん)

タイトルまわりにはワインボトルの消しゴムハンコ、紹介するワインはイラストレーターによる手描きイラスト。随所にクリエイターたちのこだわりが光る

地元クリエイターが力を発揮できる媒体を

『br』の制作に携わっていたのは、大木さんの他にイラストレーター2名、編集1名、デザイナー1名、そして編集長の5名。すべて地元のクリエイターで、以前から「Four Hearts Cafe」の壁面を使って展示を行っていた仲間たちだ。

「店で展示をしたデザイナーやイラストレーターと仕事ができたらいいなと思っていました。やっぱり、“山梨にいても仕事がないから東京に出よう”という話も耳にするので、彼らがクリエイティビティを発揮できる場所をつくりたかったというのと、社会を動かす仕事のおもしろさを感じてもらいたかったというのがありますね」(大木さん)

クライアントがいない(広告主がいない)『br』は、自由に表現ができる媒体でもある。大木さんは「思う存分クリエイティビティを発揮してほしい」と、デザイナーやイラストレーターに依頼。都心から発信される情報を受け取ることが当たり前なのは、クリエイターも同じだった。都心から発信されるメディアを見て「あんな雑誌みたいにおもしろいことがやりたい」「地方にはあんなふうにクリエイティビティを発揮できる仕事がない」、そう感じていてもおかしくない。そんななかで、自分たちのやりたいこと、試したいことを思い切りかたちにでき、それが評価されることは、クリエイター冥利に尽きる。

「質感のある紙に印刷して、フォントも消しゴムハンコでつくったり、かなり手間がかかっています。今はみんな忙しくしていますが、当時はヒマだったこともあって(笑)」(大木さん)

誌面で紹介される各ワイナリーのワインも、多くの媒体では写真で紹介されるが『br』ではすべてイラストで描かれている。想いは細部に宿るとはまさにこのことで、ワインをつくる人、そして、その存在を伝える人の愛情がページから溢れ出ている。

ゴールを決め、発行の終わりを潔く決断する

完成し、都内の各編集部に送られた『br』。すると、大木さんの狙い通り、取材の問い合わせが来るようになった。

「取材協力として“このお店を掲載してください”、“この取り組みを取材してください”どちらかのパターンで取材に来てもらって、僕たちがそのアテンドをしました」(大木さん)

『br』制作の目的は3つ。ひとつ目は、都内の媒体に山梨県産ワインをアピールすること。ふたつ目は、地元のクリエイターがクリエイティビティを発揮する場であること。そして3つ目には、ワイナリーに向けた“きちんと地元のものを使ってワインをつくるべき”という隠れたメッセージを伝えること。特に最大のミッションは、やはり東京のメディアに山梨県産ワインを取り上げてもらい、新しいイメージをつくり出すことだった。vol.3を発行した2008年には女性誌で特集が組まれるほどに。しかし、大木さんたちは3号での制作終了を決断する。

「周囲から、『4号目はいつ出るの?』と聞かれることも多かったんですけど、その頃にはもうつくらないと決めていました。女性誌が見開きを使ってプロのカメラマンが撮影したキレイな写真を載せてくれるようになった時点で、その仕事に僕らが競合する必要はないですよね」(大木さん)

『br』の目的は「長く続けること」ではなく、「発信力・影響力のある、より大きなメディアを動かすこと」にあった。その目的が達成されたなら、そこが『br』のゴール地点なのだ。

『br』は通過点。“至らず、尽くさず”をキーワードに

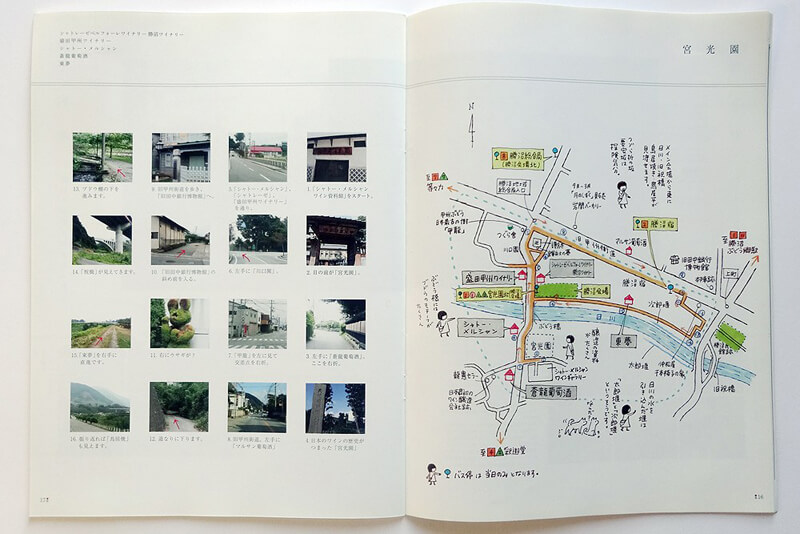

『br』の制作を終えた大木さんたちは、次に『山梨ワイナリーマップ』を作成する。消しゴムハンコでつくられた道に手描きのイラストと文字が紙面を埋め尽くすように添えられたマップには、ワイナリーの位置関係だけでなく、まちの見どころが細かく紹介されている。

『br』の発行を終え、次に制作した「山梨ワイナリーマップ」。消しゴムハンコで描いた地図に、地元の人にしかわからない細かな情報が手描きのイラストと文字でビッシリ

「当時、ワイン協会が制作したワインマップがあったんですけど、道とワイナリーしか書かれていなかったんです。でも、女性誌などを見て“山梨に行ってみよう”と思って来てくれた人たちは、ワイナリーだけに行きたいわけじゃないんですよ。そばも食べたければ、桜も見たいし、川にだって行ってみたい。そういう地域の魅力を全部まとめたのが『山梨ワイナリーマップ』です」(大木さん)

『山梨ワイナリーマップ』は、主におみやげ店で500円で販売された。千円台のおみやげが並ぶお店で、持ち運びしやすく、しかも情報がギッシリ詰まっているマップがこの値段で置かれていたら買いたくなる。

「このマップを買ってくれた人の行動を想像すると、マップを手にワイナリーを訪れ、さらに色々な場所を巡って、それぞれの家に帰る。家では買ってきたワインを飲みながらマップを広げて、山梨で体験したことを誰かに話す。つまり、マップは営業ツールなんですよ。『br』が開拓用のPRツールで、『山梨ワイナリーマップ』は来訪者へのさらなる営業ツール。そうやって人の流れを増やそうとしました」(大木さん)

美しい写真や好奇心を刺激するキャッチコピーも人を動かすが、信頼する人の実体験から発せられるクチコミの影響力も大きい。そして『山梨ワイナリーマップ』を発行した2008年、大木さんらは甲州市の29ワイナリーをめぐる一大イベント「ワインツーリズム®やまなし」を手がける。

「ワインツーリズム®︎やまなし」参加者に送られるガイドブック(左)と、ワイナリーで働く人たちの姿を撮影した写真集(右)

「運営のコンセプトは“至らず、尽くさず”です。開催日の2〜3週間前になると、参加者にチケットと一緒にマップやワイナリーの情報をインビテーションとして送り、当日のルートはそれを見ながら参加者それぞれに決めてもらうスタイルなんです」(大木さん)

チケットと一緒に送られる冊子も、『br』同様に手が込んでいる。ワイナリーの人々をモノクロ写真で撮影し、写真集のようなつくりにしたものや、まちあるきが楽しめるようにマップ+写真での道案内を掲載しているものなど、届いた日から何度もページをめくりながら、開催日が待ち遠しく思う仕掛けになっている。

写真集には真摯にワインづくりに取り組むつくり手の姿があり、ガイドブックにはワイナリーを巡る道中も楽しめるようにまちの見どころも掲載されている

「例えば3人で来る場合、事前に集まって届いた冊子やマップを見ながら“どこに行きたい?”と作戦会議をすると思うんですよね。イベントが終わっても、購入したワインを集まって飲んで、“ここ楽しかったね”と語り合う。つまり、2〜3ヶ月の間、山梨のことを考えてもらえるんです」(大木さん)

ワインをベースにすることで、それまで東京から発信されてきた情報を受け取り続けてきた地域からの情報発信を可能にし、同時に新たなブランディングに成功した『br』。このまちを訪れた人が、ここにしかないものを体験し、広めてくれる営業ツールとしての『山梨ワイナリーマップ』。そして、1日限りのイベントをより長く楽しんでもらうためのインビテーション用冊子。大木さんが手がけてきた媒体は、どれも目的がはっきりと異なる。

「10年前は、『Four Hearts Cafe』しかなかった山梨県産ワインを飲めるお店も、今では70軒に増えています。それは経営者としては大変な状況ですけど、次の世代にこのまちをどうやって託すかということを一番に考えると、“地元産ワインを楽しめるエリア”を広めることのほうが重要なんです」(大木さん)

シャッター街からワインを楽しめる街へ。大木さんが手がけたそれぞれの媒体は、一連のまちづくりのプロセスの軌跡と言えるのかもしれない。

————

ライタープロフィール

小西七重(Nanae Konishi)

フリーの編集者・ライター。著書に『箱覧会』(スモール出版)、共著に『市めくり』のほか『あたらしい食のシゴト』(京阪神エルマガジン社)がある。

————

EDIT LOCAL より転載(http://edit-local.jp/interview/br/)