「課題がない!」

加子母“最年少移住者”の佐野智哉さんは、現役の大学院生。2年前に”域学連携”プロジェクトで加子母を訪れ、昨年の12月に加子母に移り住んだ。在籍する名古屋工業大学には、加子母から片道約1時間半かけて通っている。

佐野さんが参加した”域学連携”プロジェクトとは、総務省のサイトには「大学生と大学教員が地域の現場に入り、地域の住民やNPO等とともに、地域の課題解決又は地域づくりに継続的に取り組み、地域の活性化及び地域の人材育成に資する活動を言います」とある。

当時大学4年生、建築を学んでいた佐野さんも「実際の現場に行って、建築的なアプローチで地域の課題を解決したい」とプロジェクトに参加した。

「実家の山梨は過疎地で、中学がなくなったり、こどもが1人しかいないため地元の祭りがなくなったりするのを見てきた。一方で、学校の課題では「コミュニティを作るために場を作れ」という課題が出されることがあり、解決案を考えてみるものの、実際の現場では実現できないんじゃないかという悩みがあった。だから、まず現場に入ってみなくては、と思っていました。」

しかし実際に入ってみた現場は、想像していた“田舎”とは違っていた。

「加子母に来てみたら、全く課題みたいなところは見あたらなかった。とても豊かな場所で、既にコミュニティがあって、やることないじゃんみたいな(笑)。来る前に自分の考えていたこととは全く違い、衝撃を受けました。」

加子母の豊かさにショックを受けた佐野さんだが、その状況を受け入れる。

「加子母には既にコミュニティがあって、場もある。その場に対して形を提案するとか、建築的なアプローチをする方が、豊かで幸せなんじゃないかなと思うようになりました。

そこで、ここにはどういうコミュニティがあり、どういう取り組みが行われているかを、実際に参加しながら探っていこうとシフトチェンジしたんです。」

加子母人は、芸達者な“グローバル人材”

加子母の“未知の魅力”を探るため佐野さんが参加したコミュニティの一つが「歌舞伎」だ。昨年の公演に初めて役者として参加。その練習のために家を借りたことが、加子母に移住する直接的なきっかけとなった。

明治座で毎年9月の第1週目に開催される「かしも歌舞伎」には、地元の人だけでなく、移住者、駐在さんや小中学校の先生など、数年の任期で加子母に赴任して来た人たちも参加しています。

「色々な人が参加するのでおもしろいですね。駐在さんが泥棒を演じたり(笑)。地元の子どもたちは小さいころから練習していて上手なので、一緒に出る校長先生や教頭先生の方が下手だったり。(日常生活では)例えば、先生と生徒という上下関係があっても、それが別のコミュニティの中ではフラットになります。」

▲佐野さんも参加した 御目見得だんまり 歌舞伎絵巻 『雪月花』

▲佐野さんも参加した 御目見得だんまり 歌舞伎絵巻 『雪月花』

ダンサーの田中泯さんはNHKの番組で「祭りは、人の差異を消してくれる場である」と語っていたが、加子母にはまさに「人の差異を消してくれる場」がたくさんあり、それが「外の人を受け入れる文化」につながっているのではないかと佐野さんは考察する。

「それぞれに専門の職業はあるんですけど、それ以外にみんな様々なコミュニティに所属しているんですよね。消防で同じグループだったり、歌舞伎のグループだったり、単純に隣近所で班や区のつながりがあったり。

“百姓”みたいな感じですね。百個まではいかないんですけど、百の姓をもっているというか、いろんな顔を持っている。その中で多彩なつながりができると、自然にコミュニケーション能力が高くなります。“グローバル人材”というか、“芸達者な人“というか。加子母には “まるい人”が多くて、それが外の人を拒まずという空気を生み出しているのかな。」

Iターン者の影響も大きい。

「普通に暮らしていると当たり前になってくるので、加子母に住んでいても、一度も歌舞伎に行ったことがないという人もいるんです。でも外から来た人の目線で見ると、加子母の文化はすごく魅力的で、地元の人たちが大変だと思うことも喜んでやってくれる。入る側もうれしいし、受け入れる側もうれしい。いい活性剤になっていますね。」

“外”と“中”、二つの目線で加子母の魅力を伝える

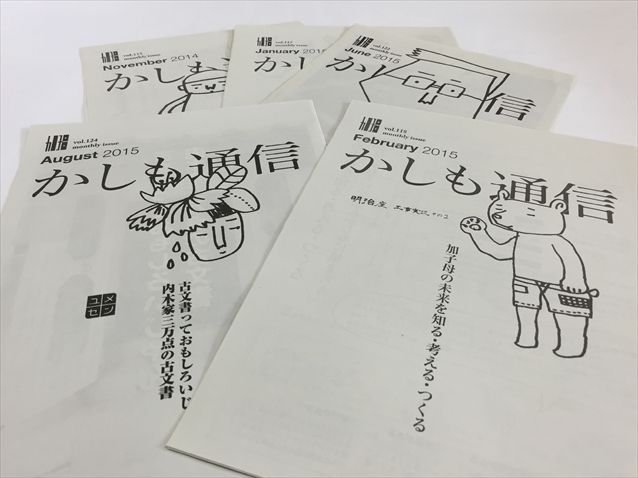

加子母には、移住者が中心となり、外からの目線で、地域の魅力を地元の人たちに発信する情報誌がある。今年で創刊10周年を迎える「かしも通信」。発行のきっかけは、中津川市との合併によって、それまで加子母村が独自で発行してきた広報誌がなくなってしまうことだった。

「かしも通信」の創刊メンバーの1人で、加子母村時代の広報誌「広報かしも村」でも表紙を担当していたという画家の本間希代子さんは、

「加子母村の広報誌は、当時村役場の企画室にいた内木哲朗さんを中心に、『読み物としておもしろいもの』をコンセプトに作られていました。「人の森」という加子母の人を特集したコーナーもあったんですが、合併したら(市の広報誌に)加子母のことなんて少ししか載らなくなってしまう。

『それじゃ寂しいね』とピアニストの原優美さんと話していて、ノリで作っちゃいました」

と笑う。

本間さんと原さん、デザインを担当する現代美術家の秦雅文さんの3人で創刊号を発行。加子母総合事務所とも連携し、次第に多くの人を巻き込みながら、10年間毎月欠かさず発行してきた。

原さんと秦さんは芸術家の移住を進める県の事業「アトリエ村」に応募し、原さんは愛知県から、秦さんは岐阜県瑞浪市から1998年に移住。愛知県出身の本間さんは1997年に「森の交流大使」として加子母に滞在し、そのまま住み着いた。記者として参加する「たなか野菜畑」の田中浩子さんもIターン組だ。

▲「かしも通信」では副編集長と表紙のイラストを担当する本間さん。加子母をイラストで紹介したマップや、特産品のトマトのジュースやカレーなどのパッケージを手がける。

▲「かしも通信」では副編集長と表紙のイラストを担当する本間さん。加子母をイラストで紹介したマップや、特産品のトマトのジュースやカレーなどのパッケージを手がける。

「加子母はIターンの人も多いし、それを上手に使ってくれる人がいる。Iターン者は、もともと好きでここに来ている人たちなので、地域に貢献したいという想いを持っているんです。加子母の場合、(行政の方が)乗せ上手、生かし上手なんですよね」

と本間さんが言えば、加子母総合事務所の伊藤満広さんは

「外から来た人たちが加子母の良さを地元の人に伝え、発信してくれる。それがお互いによい“気づき”になっています」と応える。

▲本間さんのイラストは、加子母の中のさまざまなところで見つけることができる

▲本間さんのイラストは、加子母の中のさまざまなところで見つけることができる

地域づくりには、地域に新たな視点をもたらす“風の人”と、その土地に根付き、育てていく“土の人”、それを支援する“水の人”が必要だと言われる。移住者、地域の人、行政がお互いの良さを生かしあう加子母。風、土、水が揃った良い循環の中で、豊かな “風土”が育まれている。