最小文化複合施設「HAGISO」が生まれたきっかけ

古い町並みが残り、上野の美術館群も近く、都心の中の下町として人気のエリア・谷中。ここで学生の頃から住み続けていた築60年の木造アパート・萩荘を、”最小文化複合施設”「HAGISO」として生まれ変わらせたのが、建築家の宮崎晃吉さん。カフェ、ギャラリー、レンタルスペース、ホテルレセプション&ショップ、設計事務所と、小さな建物にいくつもの機能がギュっと凝縮されている。

宮崎さんは、独立する前は建築事務所・磯崎新アトリエに勤務し、中国で公共建築を作るプロジェクトに関わっていた。国を挙げて大型建築をどんどん建てる姿が、まるで戦後の高度成長期の日本のように感じる一方、上海などの都会では古い建物を上手に使って魅力あるスペースに生まれ変わらせる取り組みがあることを知る。「都市の奥行きを感じた」と宮崎さんは振り返る。

HAGI STUDIO代表・宮崎晃吉さん

「ヨーロッパもニューヨークも上海も、古い建物を活用して新しい価値を生み出す事例がたくさんあるのに、東京にはほとんどない。駅前は再開発でどこも同じような街並み。このままでは東京は完全に都市間競争に負けると思いました」(宮崎さん)

東日本大震災が起きた後、住んでいた萩荘が老朽化により取り壊されることに決まった。ここで暮らした思い出と、建物への感謝の気持ちを込めて最期に仲間たちと一緒に「ハギエンナーレ」という展覧会を企画。1500人規模の集客があったことから一転、大家さんの気持ちが動き、「HAGISO」として再スタートを切ることとなった。

「事業の継続性を考えて、補助金に頼らないプライベートな組織で運営することにしました。なおかつ公共的な要素のある施設で、地域の人の日常と自然とリンクするような空間を考えていました。たとえば現代アートの展示に、隣のカフェでお茶しながらなんとなく触れていると、いつかその人の人生に当たり前のようにアートが入り込むようになるかもしれない。日常生活におもしろみや選択肢が増えて、楽しく感じるようになると、自分でも何か始める人が増えてくる。結果、地域により深みが出てくるのではないかと思うんです」(宮崎さん)

「HAGISO」外観

「HAGISO」は1階にカフェとギャラリースペース、2階に旅館「hanare」のレセプションがある

まち全体をホテルに見立てた「hanare」

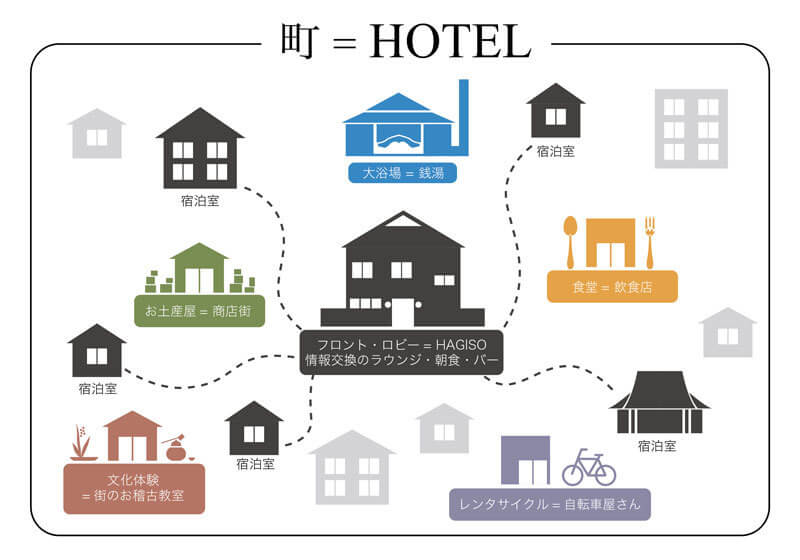

カフェやギャラリーに訪れる人が増え、経営も安定してきた頃、HAGISOからほど近い場所に、長い間空き家になっている木造アパートを見つけた。持ち主を探し、交渉し、自分たちで改修をして、2015年11月に旅館「hanare」をオープンした。4畳半程度の部屋が5室と、シャワールームのみ。旅館業法上、もっとも最小の条件をクリアした旅館だ。フロントと朝食は”母屋”であるHAGISOで済ませ、大浴場の代わりにまちの銭湯で使えるチケットを渡し、食堂は地域のお店に、お土産は商店街でどうぞ。そんな、まち全体をホテルに見立てた、”まちに泊まる”がコンセプトの宿だ。

「今回、EDIT LOCALで僕らの作る空間や取り組みをメディア的に捉えてもらえたというのは、斬新だけれど、実は意識している点でもあったのでうれしかったです。すでにあるリソースを活用するという点で、リノベーションと編集ってすごく考え方が近いと思うんです」(宮崎さん)

hanareでまちの資源を有効活用する方法を模索すると同時に、「東京の宿の役割」についても考えた。ここに滞在した人たちが、次にどこに行きたいか。そんな旅のインスピレーションのきっかけを、朝食で提供してみることにした。それが、「旅する朝食」だ。

「hanareオープンにあたって、お客さんに対して日本をどう編集して、アウトプットして見せていこうかという話になったときに、ぽんちゃん(飲食部門マネージャー・北川瑠奈さん)からの提案もあって、ある地域の食材だけで作った朝食を、期間限定で提供することにしました」(宮崎さん)

「hanare」客室

町をホテルに見立てる「hanare」の仕組み

飲食部門マネージャーの北川さんは、旅先では必ずスナック巡りをするほどのスナック好き。人当たりのよいキャラクターで、魅力的な生産者やキーパーソンの情報を酒場で仕入れつつ、その地域の生産者に会いに行く。そこで何をどう作っているのかを見させてもらい、作り手の思いや食べ物の背景にある情報を聞き、これは! と思った生産者から、直接食材を仕入れることにした。

「食のイメージがほとんどわからない地方を旅したときに、名物として知られているものじゃないものが意外に美味しかったり、おもしろい生産者にたくさん出会って。そういう食材や背景のストーリーを、東京に持って来られたらおもしろいと思ったんです」(北川さん)

ごはんに味噌汁、ちょっとしたおかずというベーシックな組み合わせでも、できるだけその土地のもので献立をつくってみたら、意外とその土地らしい朝食になるのではないか。特に発酵食品は全国いろいろにあるので、おかずとしても土地らしさが色濃く出る。その土地土地の「食文化」を、hanareがアンテナショップの役割を担い、追体験する。それが、「旅する朝食」の魅力である。

「食文化って、県や市の自治体単位というより、山や川を境にした”地域”で分かれることが多いことも分かりました。その地域の食文化を、僕らは朝食という形で再構成している感覚ですね」(宮崎さん)

飲食部門マネージャー・北川瑠奈さん

生産者と食べる人をつなぐ“食の郵便局”TAYORI

こうしてhanareでは半年おきに地域の朝食を特集していった。しかし、期間が終わればその地域の生産者とのつながりがとぎれてしまう。せっかく築いた関係を、その後もなんとか活用できないか。その頃、谷中で3軒目となる拠点の構想が持ち上がる。近隣のマンションオーナーから、所有する一軒家で何かおもしろいことができないかと相談を受けたのだ。そこで、建物全体をリノベーションした後、1階の三分の二ほどのスペースを契約し借り受けることになり、日替わりの定食やお惣菜、焼き菓子などを扱う店「TAYORI」として、2017年6月にオープンした。”食の郵便局”と銘打って、全国の生産者から直接仕入れた食材を使った料理を提供している。

「生産者さんが食材と一緒に、『こういうふうにして食べるといいよ』とか、アドバイスを添えて送ってくれるんですけど、ずっともらいっぱなしだったんです。何か返したいけど、自分たちではなく、お客さんから返す方が生産者さんのモチベーションにつながるんじゃないかと思って、宮崎さんに提案してみたんです」(北川さん)

「それはつまり、郵便局みたいなものだよねって、『食の郵便局』というコンセプトが生まれました」(宮崎さん)

”食の郵便局”コーナー。お客さんは生産者に手紙を書いて投函することができる

お店の入り口近くには、ポストと、お店で扱う食材の生産者からの“お便り”があり、自由に閲覧することができる。お客さんが料理を食べメッセージを書いてポストに投函すると、それが生産者に届く仕組みだ。

「hanareの朝食の反応をお伝えしたら、電話口で生産者さんにすごく感動されたことがあったんです。市場に卸す食の流通では、自分の作ったものを食べた人の声を聞く機会がないんだそうです。高齢化や後継者不足で、ひとりまたは家族だけで小規模にやっている農家さんも多い。いつもその地域の朝食が終わると『食べてくれた人からの感想がモチベーションになった』と感謝されて、食材を仲介する身として、できることがないかずっと考えていました」(北川さん)

生産者の思いと食材を、食の「便り」として食べる人にきちんと届け、今度は、食べた人の声や感謝を生産者に返す。加えて、料理を食べてくれる谷中地域の住人が「頼り」にする店になる、そんな願いを込めて、「TAYORI」という名が決まった。

遠く離れた友人同士が、TAYORIでつながった

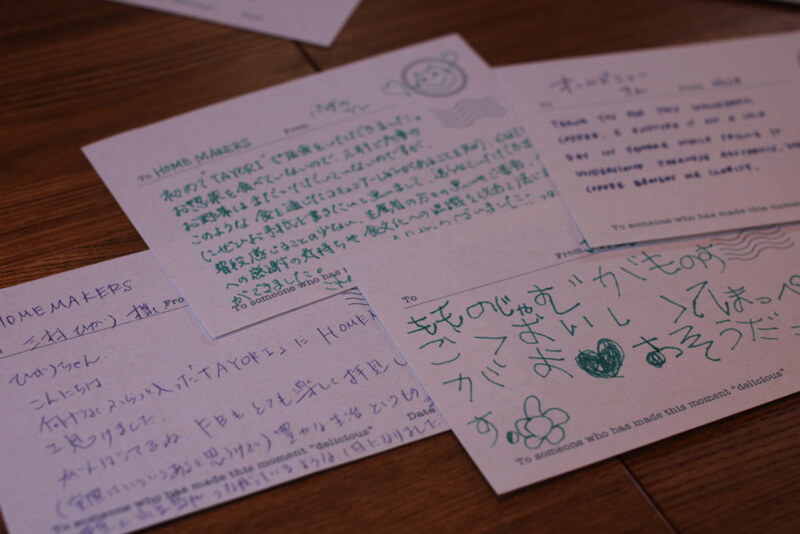

実は、オープン当初は、手紙という手段は現代人にはハードルが高いだろうから、月に1枚でも手紙が投函されたらいいと考えていた。しかしいざオープンしてみると、半年で200枚以上のお便りが集まっていた。なかでも、特に印象的な手紙があった。

「東京から家族で小豆島に移住して農家を始められたHOMEMAKERSという生産者さんと取り引きをしているんですけど、どうやらその知り合いの方がたまたまここにふらっと立ち寄ってくださって、彼らの作った食材やその活動に触れたようで。そのことをHOMEMAKERSさんへの手紙にしたためてくださったんですね」(北川さん)

手紙の書き方が添えられた”食の郵便局”コーナー

「いろいろあると思うけど、豊かな生活というものを考えさせられて、東京と小豆島がつながっているような一日になりました」という友人からの便りは、この取材の日、TAYORIを訪れたHOMEMAKERSさんに直接手渡された。作り手と食べる人がTAYORIでつながること実感したできごとだった。

食の郵便局の趣旨に賛同して、生産者に手紙を書いてくれる人には外国人、小さな子どもなどいろいろな人がいる。生産者の中からも、「TAYORIでつながる皆さんへ」と手紙のように書かれたメッセージを食材に同封してくれるところも現れた。お互いに顔を合わせたことはなくても、”お便り”という方法で相互にコミュニケーションが生まれ始めている。

hanareが谷中エリアという「まち」を編集して宿泊客に届けるものだとすると、TAYORIは、地方と東京の消費者の間にある関係を編集する装置=「メディア」なのかもしれない。

夫婦で「HOMEMAKERS」を立ち上げた三村夫妻。小豆島で有機肥料を使った野菜や果物、ハーブなどを作っている

集まった手紙は、整理した後、生産者に送られる。中にはTAYORIのスタッフに宛てたお便りも

自分たちの地元を向いた店にしたい

観光地として人気の谷中で、日々、内外からたくさんのお客さんが集まるHAGISOに対して、TAYORIはオープン当初から、より地域の住民に密着した店を目指していた。オープンを案内するチラシも近隣の住民やお店の人々に丁寧に配った。観光客でごったがえし近隣が騒がしくなることを憂慮して、TAYORIについてのメディアの取材も基本的に断ってきた。その成果もあって、お客さんとスタッフのコミュニケーションの時間が取れ、地元のお客さんにとってもゆったり過ごしやすい店に育っていった。

「TAYORIはお客さんとの距離を近くに感じますね。オープン当初から来てくれていた妊婦さんが、子どもが生まれたと報告しにきてくれて。出産祝いを渡したりもしました。地元の子どもの成長を親御さんと一緒に見守れるのは本当に嬉しいですね。常連さんがここでお茶していると、別のお客さんが入ってきて隣に座り、話し始めたり。お客さんたちどうしでつながりも生まれています」(北川さん)

この日のTAYORIのランチ

地元の人を先生に。第4の拠点、「KLASS」

いま、宮崎さんは、HAGISO内にあった自身の設計事務所を近くのビルの2階に移した。そして、100㎡あるスペースの半分を事務所に、もう半分を地元の人が先生になる”まちの教室”にすることに決めた。名前は「KLASS」。「暮す」と教室を示す「クラス」の両方の意味を持たせた。

「この辺に住んでいる人の中には、文化的素養が高い人が多いんですよ。そういう人材が地元でちょっとした教室を持てるといいなと思ったんです。でも、ただのレンタルスペースにはせず、参加者がおもしろそうと思えるようなプログラムをきちんと僕たちで考えて、継続してお客さんがついていくようにしたい」(宮崎さん)

複数の拠点があると、それぞれのお客さんやお得意さんとのつながりは活かせるし、相乗効果を持つ。

「ひとつひとつの店を単体で経営している感覚ではなくて、自分たちの持っているスペースをつかって、まちをリノベーションしている、といったらおおげさかもしれませんけれど」(宮崎さん)

TAYORIの前にて。左が宮崎さん、右が北川さん

「世界に誇れる日常を生み出す」こと

HAGISO、hanare、TAYORIなどの拠点を運営する宮崎さんの会社HAGI STUDIOの理念は、“世界に誇れる日常を生み出す”。人情味あふれる谷中ならではの”日常”を武器に、ここにしかない価値を世界に提示していきたい、と宮崎さんは語る。

「この間、エールフランスの機内誌にhanareが載ったんです。谷中のたった5室の、単価1万ほどの宿がですよ?これには自分たちも驚きました。日常って、半径数メートル、数十メートルのスケールですよ。そんなローカルとグローバルが、反転して背中でくっついてしまうのが現代ですよね。谷中の日常を突きつめていくと、そこに世界が求める価値が見いだせることを改めて感じました」(宮崎さん)

HAGISOもhanareも、もとは戦後の物資のないときに建てられた木造賃貸アパート。京都の伝統建築のように、質のいい木材を使っているわけではない。でも、そういう肩肘張らない「日常」の風景に、海外からの旅行客は魅力を感じる。

「巨大資本や大手ゼネコンではタッチできない東京のまちの魅力を、僕たちは掘り起こしていきたい。オリンピックに向けて再開発の波が押し寄せていますが、そんな時代だからこそ、僕たちが考える『日常』の風景が光って見えるはず」(宮崎さん)

都市と地方、地域と人との関係を編集するHAGI STUDIOが手がける4つのスペースは、これからも谷中の豊かな”日常”を紡ぎ続け、日本のまちの魅力を世界へと届けるだろう。

————

ライタープロフィール

矢嶋桃子(Momoko Yajima)

ライター。東京の下町、谷中で生まれ育つ。編プロ、出版社を経てフリーに。地域や家族関係、社会的養護、インタビューなどを中心に執筆。地域コミュニティ「谷中ベビマム安心ネット」主宰。共著に『東京文化資源区の歩き方』(勉誠出版)

————

EDIT LOCAL より転載(http://edit-local.jp/interview/tayori/)