「中ノ俣」という秘境

「桃源郷のような村があるんだ」

きっかけは、写真家の佐藤秀明さんの言葉だった。

「すり鉢の底みたいな地形で、谷底に家が並んでいてね。斜面には小さな棚田がずらーっと。蓑(みの)を着た人が、山から出てきたりするんだよ」

新潟県上越市の山奥にある中ノ俣集落。その村にはすっぽり、昔の暮らしが残っているのだという。嬉々として話す佐藤さんを見て思った。行ってみたい。でもすぐ口にするのは憚られた。秘境カメラマンである佐藤さんは、アラスカでエスキモーとアザラシの内臓を食べたとか、ネパールの高山で犬に追われたなど面白い体験をたくさんしてきた人だ。それと同じノリで話すのだから、たいへんな秘境に違いない。コンビニはおろか店も一軒もないというし、ケータイもつながるかどうか。

ところが2015年の終わり。某雑誌の編集長が興味をもち、一緒に行こうということになった。佐藤さんに告げると、予想外に反応が渋い。すでに12月、冬が始まっていたからだ。

「行くのはいいけどねぇ、雪が降ったら大変だよ。村まで辿り着けるかどうか。雪に埋もれて車も止まるんだから」

ますますどんなところかと怖くなったが、どうにか装備を万全にして向かったのが2015年12月。実際に訪れてみると、その冬は暖冬で、雪が降らないどころか暑いほどで、拍子抜けすることになったのだ。

色濃く残る昔の暮らし

電車なら、上越妙高まで北陸新幹線で東京からわずか2時間半でつく。駅から車で約40分。うねうねと曲がる山道をいくつも登り下りして「この道で合っているのかな…」と不安になった頃にようやく「中ノ俣」の看板が現れる。

村には、いま27戸40人が暮らしている(2015年時点では50戸80人)。お年寄りが多いが、移住してくる若い人がいたり、外から中ノ俣ファンとして通ってくる人もいる。

昭和30年代までは車の通る道が整備されず、人々は歩いて山を越え、たいへんな思いをして外界と行き来してきたという。そうした閉ざされた場所だけに、色濃く昔の暮らしが残った。

いまは除雪車も通り、冬も村への道がふさがれることはない。それでも長い冬に備えてきた習性から、保存食の文化がしっかり根付いている。

村のお母さんたちはみな山菜料理や漬物の名人だ。春には山菜やタケノコ、秋にはキノコを採り、自家製の野菜も塩漬けにして年中食べる。大雪の日も、お茶会には色とりどりのご馳走が並ぶのはそうしたわけだった。

ワラでつくった道具も種類がさまざまで、手下げ袋やカゴ、重たいものを背負う時につかうセナコウジなどが日常的に使われていた。わら細工の作り方を教えてほしいと請うと、ある老婦は「人さまに教えるほどじゃねぇんだけど…」といいながら、ワラをもつと自然に手が動き、勢いよくワラを叩いて綯(な)い始めた。足の指にひょいとひっかけると、またたくまに編み上がったのは草履。小学校の頃から草履を編むのが得意で毎晩のように編んだのだという。

中ノ俣の田んぼは小さくて機械が入らないため、今もほとんどが手刈り手干し。稲刈りの時期には、お年寄りが腰に稲を縛るワラと、エプロン代わりの米袋を結えつけて働く姿を見かけた。ワラで稲を縛り、ハザ掛けをするのだ。

今は田んぼ仕事をするのは地元では一軒のみになった。残りは「NPOかみえちご山里ファン倶楽部」が設けた「棚田オーナー制度」に支えられて、外から多くの棚田オーナーが訪れ、米づくりが続けられている。集落の奥には「角間の棚田」と呼ばれる見事な棚田があって、いまも維持されている。

「野良着茶会」

初めて訪れた時はどうなることかと思ったけれど、村での滞在は楽しかった。お世話になった人たちがみな楽しそうだったからだ。

中ノ俣の人たちは、楽しみ上手だ。

村には手づくりの催しがいくつもあり、春祭りや山菜の季節など、時々村へ出かけるようになった。その一つに、毎年7月に開催される「野良着茶会」がある。

7月になると棚田の稲は日一日と濃い緑に染まる。その風景を見下ろせる位置に展望台が設置してあった。上がってみると、すーっと谷からの風が通る、夏でも涼しい場所だ。

「ここでお茶を一服できたらいいね」と地元の女性、宮本フクさんが言ったのがきっかけで、お茶会が始まった。町からお茶の先生が来て素晴らしい景色を眺めながら、本格的なお作法でお茶とお菓子をいただく、いわゆる野点(のだて)。なんて粋な(!)

野良着を着るわけではないけれど、地元の人たちのための茶会という意味を込めて「野良着茶会」と名づけられた。町からも多くの人が訪れる。

生の唄声にみた幻想

コロナで数年間行けなかったが、2023年7月、久々にこのお茶会のために中ノ俣を訪れた。

あいにくの雨で、展望台に上がるのは難しそうだった。でもちゃんと代わりの会場、石川正一さんが改修したばかりの古民家「清兵衛」が用意されていた。

朝の9時半には、家の中は20人ほどの客で埋まった。窓から外の紫陽花があざやかに見える。お茶の先生やお弟子さんたちがお茶を運んできてくれる。

みな少しかしこまって、抹茶とお菓子をいただいた。

お茶の先生の話の後、石川正一さんが皆の前で話し始めた。

「私も昔は牛をやっていたんです。もう何十年も前のことだけれども。川崎しんいちさんという声の大きな歌のうまい人がいて、毎年春になると、このじいさんの唄が流れてきたんです。ある時、お前もじいさんの歌を覚えろって兄貴分の昌司さんに言われてね。それで聞いて覚えて。春夏秋冬の雪解けまでの四季をうたった唄です、まぁそんなことで」

そして、おもむろに唄い始めた。

♪「雪が消えれ〜ば、まきばの春はよいやさぁ〜のさ〜、広い高野に増すみど〜り〜……とよいとよいとよいとさぁ、よいとさぁのさぁ〜」

みな手拍子を打ちながら聞き入る。2曲目に入ると、地元のお母さんの一人、山崎サキ江さんがすっと立って合いの手を入れ始めた。「ソイソイーッ、ソイ」

普段、民謡は聴き慣れない。それでも、不思議と引き込まれた。

伴奏もないアカペラで、目の前で人が声を張って歌うのを聴くのは何年ぶりだろう。生の歌声を聴くだけで、これほど心が揺さぶられるとは。

自分を訝しみながら聞いていると、歌詞でうたわれている時代のことや、この村にかつて生きていた人たちのことに思い至った。正一さんの話に出てきた、今は亡き人たちもここに居るのではないか。私は会ったことのない人たちもみなこの場に居て、正一さんの唄を聴いているような気がした。

中ノ俣でしかできないこと

茶会のあと、お客さんたちは「金左衛門」と呼ばれる、数百メートル離れた古民家に移動して、地元のお母さんたちの手づくりの山菜料理をいただく。

テーブルにはワラビやゼンマイ、ズイキの煮物、ヨシナの塩昆布和えなどの山菜料理がずらりと並んだ。

豚の貯金箱に参加費を100円入れてもらうのだが、皆もてなしに感激して、500円や千円札が何枚も入った。次々にやってくるお客さんに、お母さんたちがてんてこ舞いしているのを見かねて、私もお茶を出す手伝いをした。

これだけ素敵なイベントなので、最近は「うちの地域でもやってほしい」とあちこちから依頼が入るのだとお茶の先生は話した。でも続けてきっぱり言った。

「この野点(のだて)は中ノ俣でないとできないんです」

地元の人たちの尽力は大きい。展望台の草刈りや整備。会場の清掃や片付け。駐車場係や展望台まで上り降りするピストン輸送……など、関わる人たちの気持ちですべてが成立している。

お茶の先生やお弟子さんたちの貢献ももちろんあるけれど、そうしたもてなしを、楽しみながら軽々とこなすのが、中ノ俣の人たちのすごいところだと思う。

これを風土といえるかはわからない。でもお金だけに頼っては生きていけない厳しい環境だからこそ、中ノ俣の人たちには、“ここにあるもの”で手づくりする力と姿勢が身についているのである。

10年続いた冊子『まめでやったけぇ』

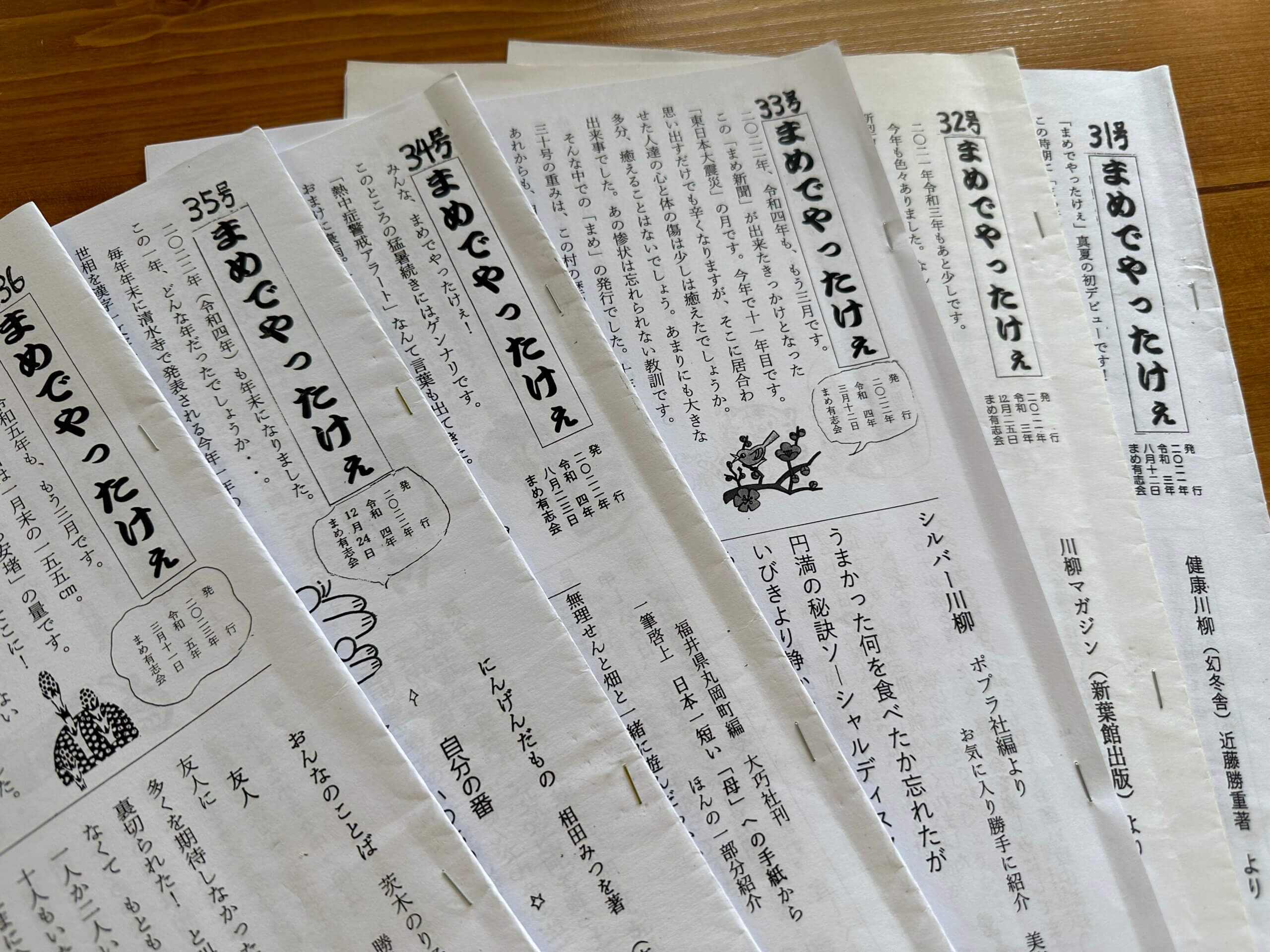

帰り際、いつも中ノ俣の滞在中お世話になる石川美恵子さんが、冊子『まめでやったけぇ』を数部、もたせてくれた。美恵子さんや村の女性たちが中心になって自主発行してきた冊子で、なんともう10年以上続き、昨年、一冊の本にまとめたのだという。

冊子には毎回、村の人たちのユーモアあふれる川柳や、笑い話、過去の思い出、ときには社会情勢についての記事などもあって、笑いあり涙ありの濃い内容だ。宮本フクさんは、中ノ俣を元気で快活で楽しい集落として「元快集落」と表現する。山崎サキ江さんは普段は底抜けに明るく冗談の絶えない人だけれど、そのじつ文学好きで、冊子ではドナルドキーンや、徒然草について書いている。

石川美恵子さんは、新潟の町から中ノ俣へ嫁いできた人だ。いつも「世の中、食べものが何より大事で、里山は絶対になくならない」という主旨のことをあの手この手で書いている。その主張は初めて会った時からずーっと変わらず、ブレない。

ある号には、こんな言葉を見つけた。

「正直いうと、私たちみんな、心細いのです。灯りが消えた家ばかりが増えていく現実、ますます高齢になっていく住民。日に日に弱っていく体。一生懸命耕した田畑の荒れていく様を眺め、免許返納も迫る歳になり、口に出せない不安で一杯。でも、いつまでも仲良く仲良くこの地で生きていきたい」

ところが別の号には、こんな威勢のいい言葉も載っている。

「人間は食べていかなければ生きていけない。その食べ物を「作らず食べている人の多いこと」。こんな生活がいつまで続くのか。私は「里山」は絶対になくならないと思う。

「里山」が無くなる日は「世の中終わりの日」と思っている。早く皆さーん帰って来てー!! 今ならまだ耕せるよー!!」