いきなりですが、階段が大好きです。

なかでも(?)「生活感のある石段」好きを自称していまして、日夜街を歩いては階段探しに勤しんでいます。

今回、イベントのため初めて訪れた真鶴には「生活感のある石段」が山ほど、山ほどあり、一瞬で虜になりました。

こんなの初めて、、って感じです。

「真鶴」駅を降りてすぐ、こんな階段に出会いました。

真鶴駅を出てすぐ脇で出会った階段

ほぼほぼ使われることのなさそうな階段が、寂しそうにこっちを見ていますね。

これは生活感のある、とは言えませんが、真鶴に到着後2分半で動悸と息切れが激しくなってきました。

そして、イベントの第2部、街歩きでも思わず胸を押さえてしまうような階段たちに出会いました。

イベント参加者・ゲストの皆さんと街歩き。こんな階段を上ったり下りたり

こんなところにつくりますか?右上の通りにすぐ上がりたかったんでしょうか

石や段差などが違う石段が2方向に続いているのがポイントです。

これがこの日のベスト階段。危ない、でも好き。

さて、なぜ真鶴には、こんなにも心に刺さる階段があるのでしょうか。(皆さんに刺さらないのは僕の写真技術が無いからであって、階段が悪いわけではありません。)

その理由をなんとなく考えてみましたので、個人的に感じた真鶴半島の魅力とともにご紹介したいと思います!(イベント第2部の街歩きで川口さんなどにお聞きした内容も含まれています。)

①階段=起伏・高低差

階段は高低差のある場所を移動しやすくするためのものですから、高低差がある場所には必然的に階段が生まれてきます。

都会であれば山の手と下町、川の近くなどになりますが、島や半島は、海→山の距離が短いため大きな高低差が生まれやすく、坂道だけでなく階段が生まれやすいという特徴を持っています。

まずは真鶴半島の地形から見てみたいと思います。

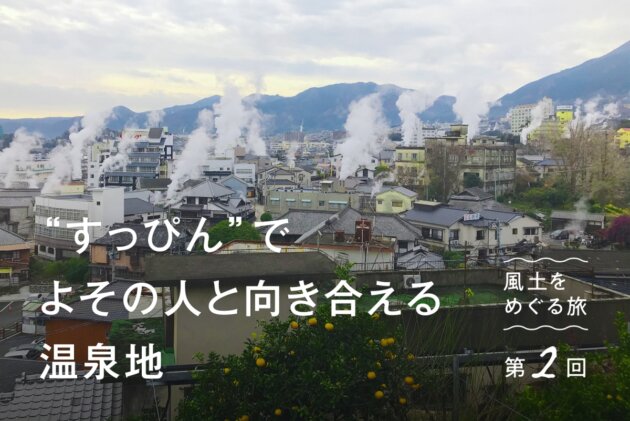

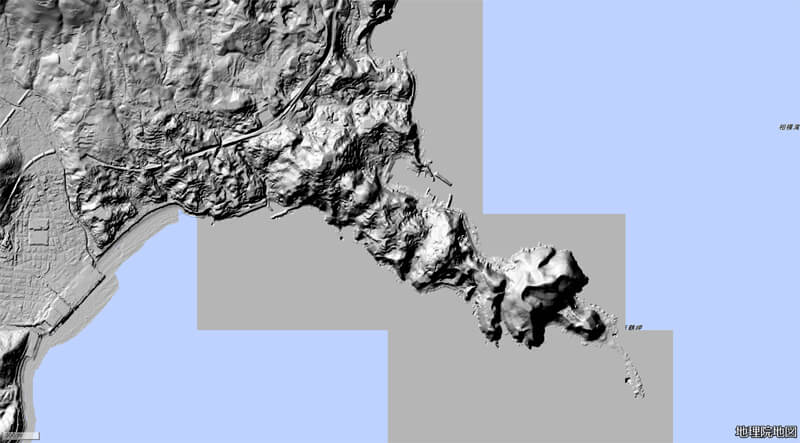

上から見ると鶴のカタチをしていることからその名が付いたと言われる。(画像出典:国土地理院ウェブサイト)

細かい起伏が沢山ある(画像出典:国土地理院ウェブサイト)

真鶴半島自体に標高の高い場所が少ないですが、それでも細かい起伏が多い地形がお分かりでしょうか。

②真鶴の主産業は「漁業」と「石材業」

川口さんによれば真鶴半島は箱根よりも南側の2つの火山が噴火して流れ出たマグマが固まってできたとか。

それによって「本小松石」という真鶴(岩という地区)でしか採れない安山岩の産地となりました。

この「本小松石」、古くから石材として使用されてきた「日本の銘石」とも言われる石なんだそうです。

また、本小松石は、時がたつごとにその風合いや表情が変化していくことも特徴なんだとか。

いやー、階段に使うにはぴったりですね。(ぴったりです。)

地元に石材があるのであれば、木でもコンクリートでもない、石によって階段をつくる理由に。(今回ご紹介したものはコンクリートも多かったですが、、)

もちろん、石段以外にも家の壁や石垣などにも利用されており、素敵な街並みを見ることができます。

③真鶴町の条例「美の基準」で生まれる階段と路地たち

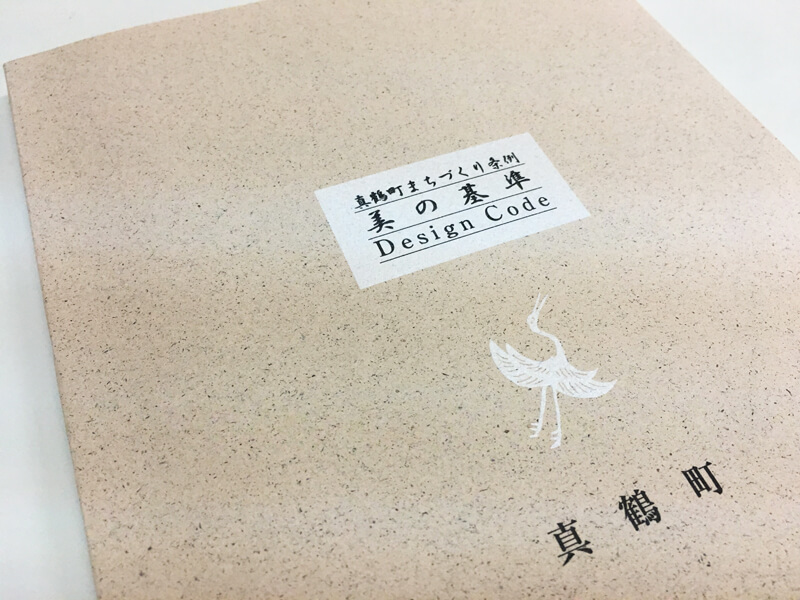

真鶴町には「真鶴町まちづくり条例」(通称「美の条例」)があり、その中に8つの「美の原則」、そしてそれらを具体的に示した69の「美の基準」(デザインコード)が定められています。

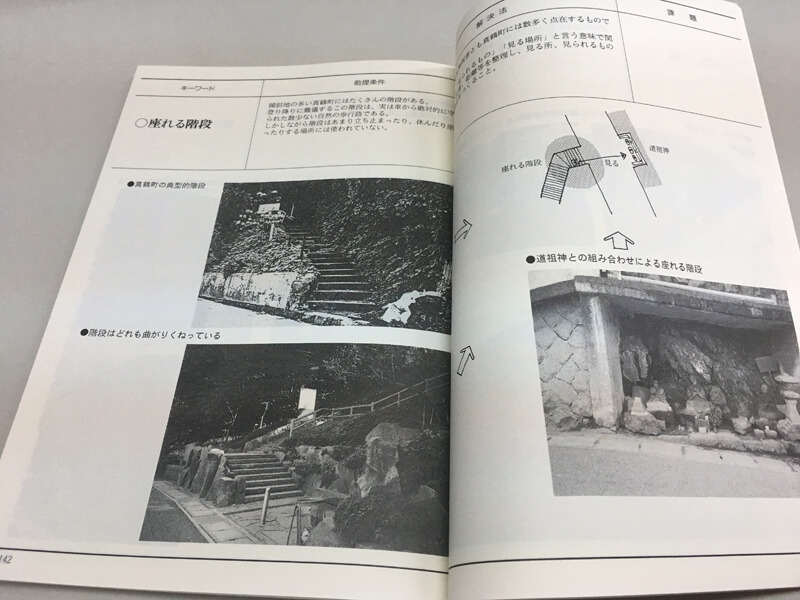

1992年に発行された「真鶴町まちづくり条例 美の基準 Design Code」

この条例と「美の基準」について、恥ずかしながら初めて知ったのですが、まちづくりや都市計画の業界では有名な事例とのこと。

例えば、「静かな背戸」。真鶴では「背戸道(せとみち)」と呼ばれており、車の通れる表道から伸びる家の出入口をつないだ細い路地のことを指します。

その他、「実のなる木」、「ふさわしい色」、「小さな人だまり」、「人の気配」など真鶴の街を形づくるキーワードが並びます。

条例、基準といいつつも、数値の決まりはありません。「共通の思い」やそこにあった「作法」がまとめてられています。

このように、一つ一つのキーワードに対し、絵や写真を用いて「このような造りがいい、美しい」といった細かい解説が入っています。

そんな中、「路地とのつながり」というページにぼくの気持ちをそのまま書いてくれた箇所がありました。

「真鶴町は階段を含んだ路地が美しい」

なぜ気づかなかったのか、鱗が涙のように溢れます。

ぼくが追い求めていた生活感とは「人が生活をする路地」との調和にこそあったのです!

普段は、街中にドーンとある階段や、家屋の玄関へ向かう階段にはあまりピンとこないのですが、真鶴の階段はぼくの心に刺さりまくった理由がようやくわかりました。

——————

今回真鶴の街を歩いてみて、地形に合わせてつくられた街と、そこに住み続けるために守られる街並は、地域の固有性になりうるのだと改めて感じます。

こんな便利な世の中ですし、極端に言えば、そのうち階段なんてつくられない可能性ありますよね。

となるとこれからは「生活感のある石段」は減る一方、かもしれません。

美の基準を見習い、「生活感のある石段」は美しい!と布教し、なんとか守って残していきたい、などと大きなことを考えています。