『百年の食卓』にみる、地域で編むことの原点

「手手」を地域のクリエイターとともに発行した、広告媒体の企画制作や執筆などを行う事務所「アイデアにんべん」こと、黒川真也・祐子夫妻については、冊子『百年の食卓 ―おばぁとおじぃの暮らしとごはん―』を通じて知った人も少なくないだろう。

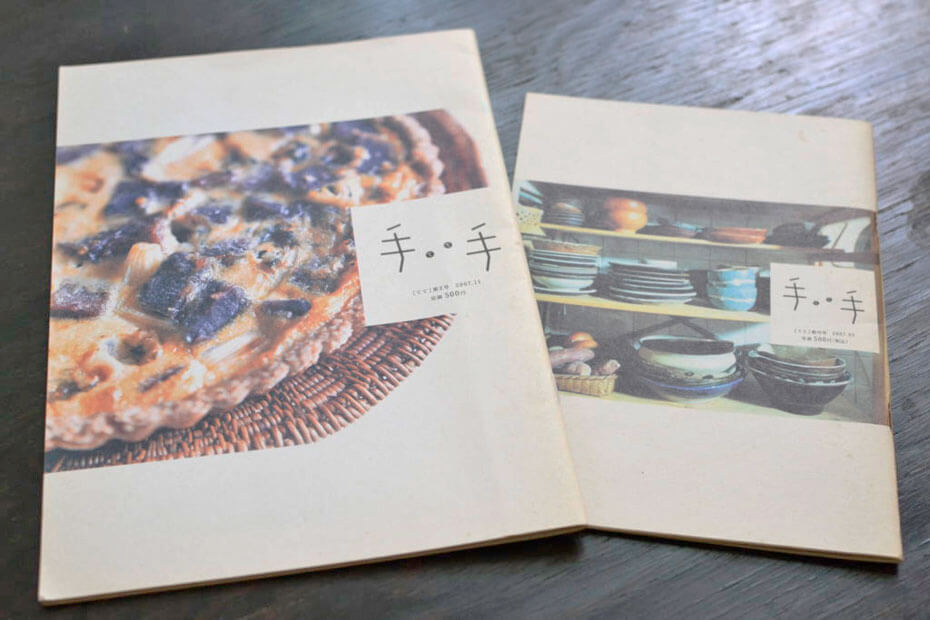

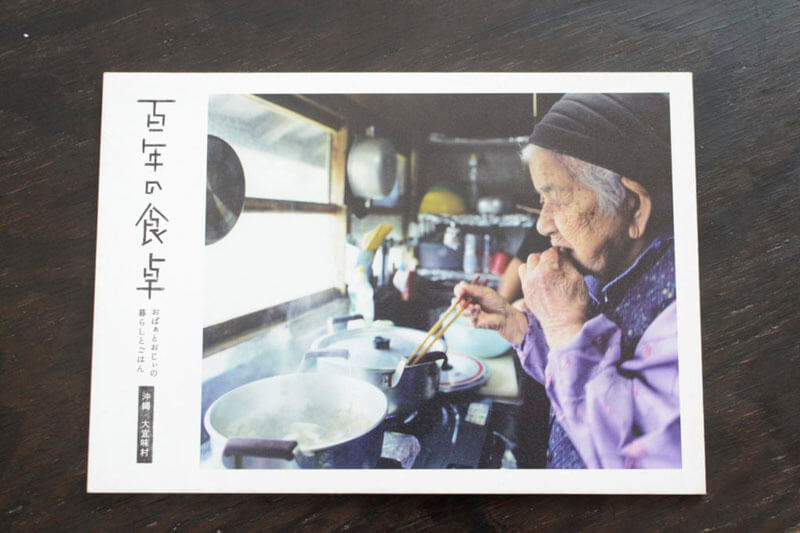

『百年の食卓』

鉛筆で手書きされたようなタイトル文字と、コンロ上で湯気がたちのぼる大きな鍋を前に、ほっかむりをして味見をしているおばあちゃんの写真が表紙を飾る、40ページほどの小さな冊子。『百年の食卓』は、沖縄本島北部の長寿の里として知られる大宜味村で暮らす、明治・大正生まれの10人の「おばぁ」と「おじぃ」のふだんの昼食を取材し、レシピとエピソードをまとめたリトルプレスだ。2013年に制作され、その後は沖縄県内外の高感度な書店や雑貨店、京都のレティシア書房や山口のにちにち、東京の本屋B&Bなどで販売されていた。大宜味村で暮らす、ごくごく普通の「おばぁ」と「おじぃ」と、彼らの食卓の風景を美しい写真とともに紹介した『百年の食卓』は、多くの人の胸を、静かに打った。

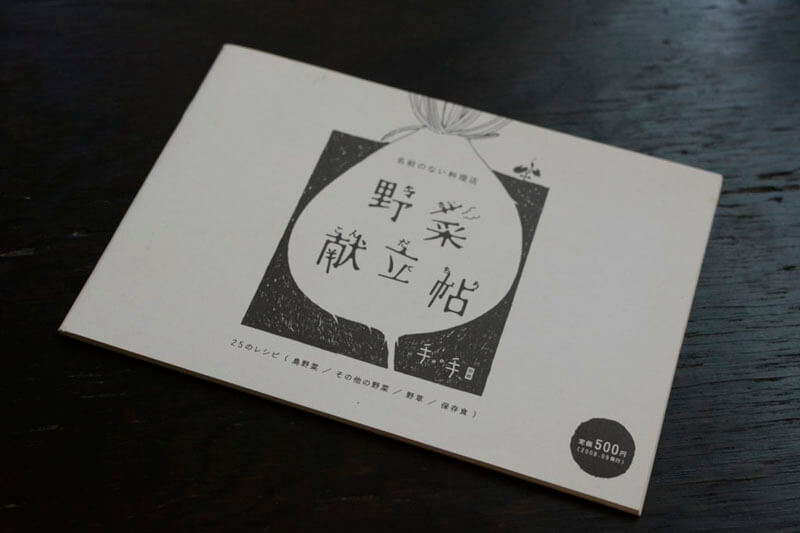

この『百年の食卓』は、「手手編集室」の仕事である。手手編集室は、アイデアにんべんの黒川夫妻をはじめとする読谷村に暮らすクリエイター仲間で構成され、2007年に「手手」を創刊。半年後に2号目を発行、他に別冊の『野菜献立帖』と、『百年の食卓』発行をしたのを最後に、現在は活動を休止している。

『百年の食卓』制作風景

もともと地域しかみていなかった

京都出身の真也さんと奈良出身の祐子さんは、大阪の広告制作会社で働くクリエイターだった。そんな彼らが沖縄に移住したのが2001年。当時、周囲からは、「なぜ東京ではないのか」と訝しがられるか、「楽しそうでいいね」と遊びに行くような感覚で捉えられるか、どちらかだったという。

黒川祐子さん

「私の祖父母と叔母は奈良県の高取町と明日香村で暮らしていて、そこには今もとても綺麗な田園風景が残っています。私にとっての原風景は明日香村なんです。東京を意識したことはなくて、もともと田舎しか見ていなかった。今も農業や漁業の告知物を制作しているのが自然という感覚があります」(祐子さん)

黒川真也さん

「暮らし方の実験をしているような感覚っていえるかな。でも当初はもっと安易でした。大阪の広告会社では、大チームで一度も顔を合わせないメンバーと仕事するような案件もありました。そんななかで、たとえ地味でも、もっとクライアントと顔をつきあわせて一緒に悩みながらつくって、『ありがとう』と言ってもらえるような仕事がしたくなって。地方であれば、こうした面白みや張り合いを感じられる仕事ができると思ったんです」(真也さん)

たまたま見つけた沖縄の広告代理店の人材募集が転機になった。採用が決まると、環境は一転した。大手広告代理店とは「やることは変わらないが、人数が少ない」現場で、必要なことはなんでもこなし、沖縄での暮らしや仕事の仕方に徐々に慣れていく日々だった。しかしその頃、さらに「何かが足りない」という気持ちが湧いてくる。忙しさから、ふたりで一緒に食事をする時間がなくなっていたのだ。であればと独立を決めた。ふたりで家で仕事をすれば、食事も一緒にできるし、忙しければ食べ終わってからまた仕事をしたっていい。自分たちが根ざすもの、良いと思う暮らしや仕事の仕方と正直に向き合い、実現に向けて歩むまっすぐさのある夫妻である。

アイデアにんべんの名刺とチラシ

あえてコンセプトのないメディアづくりをしたい

「沖縄に限らず、どこのクリエイターとも、飲み会でお酒が進むと、たまに愚痴が出てくるんです。たくさん案を提案したけれど、結局はクライアントが選んだものになるから、出来上がったものに100パーセント自信がない、とか。だから、世の中にたくさんあるそういう言い訳みたいなことを、一回やめたいと思ったんです。自分たちがいまできる精一杯を、言い訳のないところでやってみたかった」(真也さん)

「アイデアにんべん」として独立し、1年目に取り組んだのが「手手」だった。たまたまその時期、ふたりの事務所兼住居がある読谷村には、デザイナーやカメラマンが何人か暮らしていた。沖縄在住のクリエイターは那覇や空港近くに暮らすことが多く、那覇から距離のある読谷村に暮すクリエイターは当時特異な存在だった。「これも巡り合わせ。一緒に何かやってみよう」と感じた。

まず決めたのは、媒体のコンセプトを持たないこと。広告の仕事では必須とされるコンセプトをあえて外した。計画せずに、ただ自分たちの中から湧き上がってくる衝動のようなものを形にする、話を聞いてみたい人のところに言って取材をする。クライアントワークではないからこそできる、「コンセプトなし」という挑戦は、手厳しい反応で迎えられたという。

「読谷村には元編集者という方が結構いて、そういう方に『コンセプトがないって、どういうこと?!』と、こっぴどく叱られました。そうして叱られている私たちの姿を見て『いいよ、おれ、取材を受けるよ』と、言ってきてくれたのが、のちに一緒に『野菜献立帖』をつくることになる小島圭史さんです。彼が『手手』の取材を受けてくれた記念すべき第1号なんです」(祐子さん)

小島圭史さんは「名前のない料理店」というフレンチのケータリングで、国内外を飛び回って活躍している。当時は読谷村の自然学校で給食をつくっていたそうだ。こうして少しずつ地元の人々から、コンセプトのない「手手」の挑戦に協力をもらえるようになる。

地域で活動している人とのつながりが「嬉しい」

「手手」は、編集室の仲間で費用を出し合って印刷し、刷りあがりを均等に分けて、売り先は自分たちで開拓するスタイルで発行した。広告会社の仕事では知ることがなかった流通の仕組みを、黒川夫妻はこの時、初めて知った。卸先の人に買取と委託で卸値が違うことを教えてもらい、50円の儲けを出す大変さを実感して、気軽に決めていた販売価格についても見直す必要を痛感。全国の個性ある書店に取り扱ってもらおうと一生懸命メールを書いて、販路も自分たちで広げた。はじめてだらけの1号目だった。

「おかげで全国の本屋さんとつながりができました。例えば図書館などで編纂された冊子は、地域で共有されますが、販売をするともっと一気に広まって、世界でいろんな人と共有できる良さがあります。山梨でフリーマガジン『BEEK』をつくられている土屋誠さんや発酵デザイナーの小倉ヒラクさんなど、地域で活動する人と出会えたのも、『手手』があったからかもしれませんね」(真也さん)

手探りで始めた「手手」は、さまざまなレイヤーでつながりをつくった。まずは編集室の仲間、取材を受けてくれた読谷村の人々、販売をしてくれた全国の書店、そして書店で「手手」を手に取った読者たちだ。それがさらに、「同じようなことをやっている人を紹介したい」と、人を介して地域で同じような活動をするクリエイターとのつながりを生んでいった。「同じような考え方で地域で媒体をつくっている人がいるから、紹介したい」と、馴染みの書店などに声をかけられることもしばしばあった。

こうしたつながりは、「何かの役に立つ」というよりも、「とにかく嬉しい」という類のものだそうだ。互いが互いの地域でつくっているローカルメディアを先に知っていて、直接会えたらすぐに打ち解けて話が合うし、もちろん刺激も受ける。

「ぼくらはいま40代なんですが、最近地域で活動をはじめた20代や30代は、意識の高い人が多くて学ぶことばかりです。発想や地域との関わり方が違って面白いんですね」(真也さん)

あえてコンセプトを持たないメディアづくりは、メディアを通じて自分たちの価値観を等身大で表現する行為でもある。「手手」を発行することで、その時点で編集部の面々が良いと思うものに真摯に取り組み、自分たちの「ありのまま」を世間に晒したからこそ、「手手」を通じて得た出会いが心の底から楽しく、子供のように刺激をうけ続けられる。一切のカッコつけを脱ぎ捨ててしまえる人でなければ味わえない自由が、真也さんの言葉から垣間見れた。

『野菜献立帖』

残すべきものを編む、つながりの力

冒頭から紹介している『百年の食卓』もまた、「手手」を通じたつながりがあったからこそ生まれたものだ。とはいえ、「手手」とは違い、自分たちがやりたいことを形にしただけではない。そもそもの発端は大宜味村で「笑味の店」を営む金城笑子さんだった。島野菜に価値を見出す人はほとんどおらず、シークヮーサーが捨てられてしまっていた時代に、「あなたの畑でそだっている野菜はとても意味があるものなんだよ」と、周囲のおばあちゃんにその価値を説いて島野菜を守る活動をしてきたのが笑子さんだ。黒川夫妻は笑子さんと沖縄に移住してすぐに知り合っていた。ふたりが地域に携わりたいと思いながらも術を知らなかった頃から、沖縄に根を張って活動をしている今でも、チャレンジするきっかけをくれる、ふたりにとっては恩人のような人でもある。

「毎週のように那覇から大宜味村まで笑子さんの仕事を手伝いに通っていたころ、『おばあちゃんの話を残したいんだけど、どうしたらいいか』と相談を受けたんです。それで出版社に相談したら、意義を感じてくれる編集者が出版を約束してくれました。ただ、こういう取材なのでのんびりとしか進まなくて、そのうちに担当の編集者が転職して話が立ち消えてしまったんですね。なので、せっかく蓄積してきたものがあるからと、『手手』のチームで形にすることにしたんです」(祐子さん)

損得勘定なしに「手手」を一緒につくってきた間柄だからこそ、誰がどんなことを得意で、どうすれば話が進むかわかっていたので、その頃にはできる自信があった。そこで、締め切りを設ける意味でも、全国のクリエイターが私的な視点で想いある地域を綴った小冊子や映像を公募して紹介する「マチオモイ帖」展に応募することにし、『百年の食卓』を形にした。

「取材した方でもういらっしゃらない方が何人もいます。この頃から聞き取りをやっている人はたくさんいましたが、今はもう少し意味が出てきているように思います。戦争を体験した人だからこそ聞ける話があるんですよね。僕らの世代が90歳まで生きても、こうはならない。大事なことだなという気がしています」(真也さん)

プロセスの発信の仕方を模索する

震災以降、ふたりが暮らす読谷村は少々様子が変わってきたそうだ。2~3年前までほとんどチェーン店のなかった道沿いに、全国チェーンが立ち並び、雪崩のように東京的なものが押し寄せてきたという。東京で稼いで沖縄で家族を養う2拠点生活を送る人もぐっと増えた。急な変化に驚きつつも、取材にでかけた離島の不便さを、ちょっと「いいな」と思ってみたりもしているそう。仕事にも変化がある。どんな関わりをして、どんなものをつくればよいのか、全く未知数の状態からはじまるような、得体の知れない案件が増えてきた。

「アウトプットの方法や方針がまだ見えないような、相談しながら一緒につくっていく仕事が増えてきています。たとえば、『パーラー公民館(移動式屋台型公民館)』とか。ここには力を注ぎたいですね。地域にとって価値のあるプロジェクトをどう進めていけばいいのか、そこで僕らがどう関われるかは、現場で時間を重ねていかなくては見えない。僕らにとっても挑戦です」(真也さん)

パーラー公民館

生活圏に公民館がない地域で活動する私設公民館、「パーラー公民館(移動式屋台型公民館)」は、アーティストの小山田徹が設計・監修をつとめる新しい共有空間である。仮設の公民館を地域に展開することで、地域課題の発掘や解決を行うとともに、公民館機能の本来的な意義を問い直している。

アイデアにんべんのふたりは、このパーラー公民館プロジェクトに、「なにか記録が必要になるはずだから」と声をかけられたのだが、プロジェクト自体が事前に結末や正解を想定しないアートプロジェクトであるため、「どんな記録が必要か」「地域に何をのこすべきか」についても、もちろん正解も方向性もなく、「一緒に手探りしてほしい」という依頼だった。プロジェクトを通じて起こる出来事に目を凝らしながら、最適解をさぐっていく、忍耐が要求される仕事だ。一方で、だからこそ、地域社会に新しい価値を生む可能性も秘めた仕事である。

アイデアにんべんのふたりならば、このややこしいプロジェクトにもきっと丁寧に寄り添ってくれ、自分たちだけでは思いもつかないような、よい記録をつくっていってくれるだろう。そんな依頼主の心が聞こえるようなエピソードである。信頼され、頼られ、社会が変容していくきっかけをつくるプロジェクトの真ん中で、呼び寄せられて仕事をしている彼らは、またこれまでとは違うステージで挑戦を続けている。アイデアにんべんなりの、プロセスを可視化する手法も編み出していくだろう。その先にきっと、自分たちがその時に本気で良いと思うものを編んでいく「手手」のような活動も生まれるはずだ。

————

ライタープロフィール

友川綾子(Ayako Tomokawa)

アートギャラリー勤務や、3331 Arts Chiyodaの立ち上げスタッフなどを経て2011年に独立。個人オフィスoffice ayatsumugiとして、執筆・編集のほか、アートイベントのコーディネートや企画・運営も手がける。日本各地と世界のカルチャースポットを訪ねる旅と、手作り感あふれる地図集めが趣味。好きな本屋は京都の「三月書房」。

————

EDIT LOCAL より転載(http://edit-local.jp/interview/tete/)