2020年の終わり、大分県の別府を取材する機会があった。その時地元の人たちに聞いた面白い話がいくつかあって、その時は紙面に載りきれなかったエピソードをここで紹介してみたい。

温泉地ならではの風土

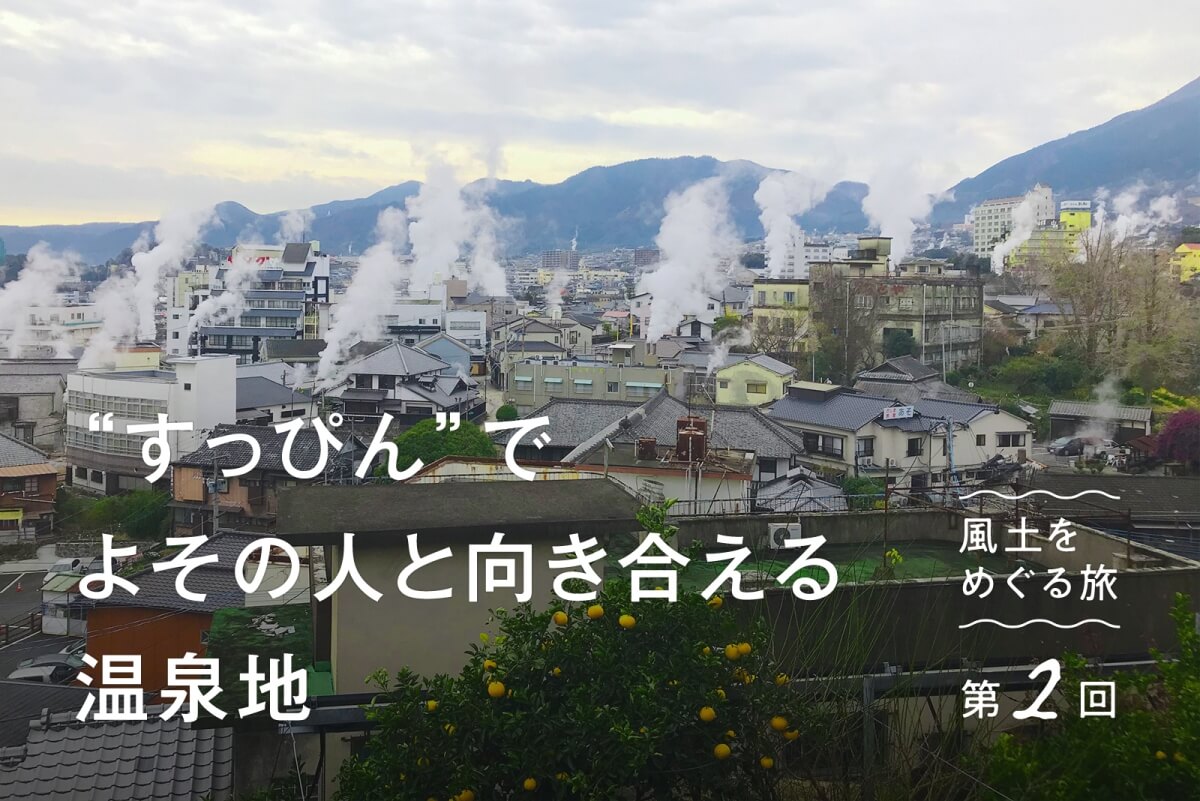

別府を訪れたことはあるだろうか。日本一の温泉地といわれるだけあって泉源が豊富で、泉質は7種類、源泉は2217。別府内に8つの温泉郷(別府、浜脇、鉄輪、明礬、観海寺、⻲川、柴⽯、堀⽥)を擁し、まちのあちこちから湯気がもくもくと湧き上がっている。

コロナ前には、観光客が年に800万人以上。別府の人口は11万人ちょっとなので、住民の70倍の人が出入りしている稀有なまちだ。多くの人が来ては帰っていく、人の流れが、別府の風土をつくってきたと言えるかもしれない。

別府には観光客向けの温泉旅館とは別に、地元の20〜40世帯ずつが共同で管理している「じもせん」と呼ばれる共同浴場が星の数ほどある。地元の会員だけが鍵をもって入りに行くお風呂もあれば、観光客を受け入れるところも多く、安い値段でハシゴ風呂ができる。

じもせんの一つ「紙屋温泉」組合の会長、都留康さんは「維持運営が大変」とこぼしながらも、共同浴場に入る楽しみを教えてくれた。

「子どもの頃はパンツ一丁で路地をだーっと走って風呂に行くんです。東西南北四方の路地が通じるようになってるんですわ。脱衣所から『入ります!』って声かけて入ると、『おう、お前どこの子や』って声かけられたりして」

ヤクザの背中に見とれた都留さんの息子が「おっちゃんの背中綺麗やなぁ」と声をかけたら、「おう綺麗やろ、お前もお父ちゃんに彫ってもらい」と言われたという話は紙面にも書いたが、別府ならではの光景だなと思ったものだ。見ず知らずの人と自由に会話できる。それが別府だった。

「ローセンテンスでハイコンテキスト」なやり取り

取材の時、別府の人たちの面白さを独特の視点で語ってくれたのが、画家の勝正光さんだった。

2005年に始まった「BEPPU PROJECT」は、別府のまちを舞台にアート作品が展示されるアートプロジェクトで、2009年には第一回目の芸術祭『混浴温泉世界』が開催されて大きな反響を呼んだ。この時に参加作家として訪れた勝さんはすっかり別府を気に入り、展示会場の一つだった清島アパートに移り住む。

勝さんが言うには、別府の人たちは外から訪れた人に相対する敷居が低い。ちょうどいい距離感を保ちながら「ローセンテンス(短い言葉)でハイコンテキスト」なやりとりができるという。日常的に、知らない人とお風呂に入っているから、ほかの土地にはないコミュニケーション力を持ち合わせているという話だった。

「これは実際にあった話なんですが。男湯でいつものメンバーで黙々とお風呂に入っていたら、観光客らしい西欧人2人が入ってきたんです。

すると話しかける担当みたいなおじちゃんが出てきて『そっちあちいけん、こっち入りよっちゃ(そちらはお湯が熱いからこっちに入りなさいよ)』ってバリバリの大分弁で声をかける。最初はまったく通じなくて、外国人は湯に入ろうとして、“あちっ”てなって。

『だけん、そっちあちいけん、こっち入りよっちゃ』『あちっ』って何度かコントみたいなやり取りをくりかえすうちに、何となく通じていくんです(笑)。

『どっから来たん?』『別府なんか何もないで』『なんで来たん?』って、いつのまにか会話してるんですよね。『何している人?』って聞いた時、相手が『ゴーゴー』って言ったんです。

何やそれって言ってたら、それまで黙って聞いていた別のおじさんが、その人は外資系に勤めたことのある人だったんだけど、『あ、Googleですか』ってすぱっと食い込んで。『ゴーゴーってグーグルか!それやったらわかるわ』って、みんなで笑って。

そんな風に、その場に居合わせた人がぽんぽんぽんと役割を補い合って、よくわからないうちにその場がふわっといい方に流れていく。僕は別府へ来てそんなシチュエーションに何度も遭遇しました。相手がどんな人でもすんなり受け入れる。別府の人たちは生まれながらに、そんなワークショップみたいな場を自然と繰り返してきたんだと思うんです」

普通はお風呂上がりに外へ出てわざわざ人に会うことなんてない。でも別府では、家の外へ毎日お風呂に入りに行くわけで、風呂上がりの無防備なすっぴん姿で、他人と行き合う。

外見をつくろうことなく、素で人に向き合うのが日常茶飯事。それはもしかしたら、心の殻を脱いで人と付き合い、関係性を築く力を養ういい機会になるのかもしれない。

勝さんはいま、閉鎖していた「末広温泉」(上の写真とは別)の組合長になり、運営を引き継いで2年。何とか軌道にのせたところだという。そこではまた一期一会のやり取りが繰り広げられているに違いない。

一大観光地から、戦後は引き揚げ者のまちに

歴史をさかのぼると、別府は江戸時代まではのどかな湯治場だった。明治に入ると、大衆向けの観光地として一大飛躍を遂げる。別府港が開港し、電車も通り、大阪など遠方から観光客が押し寄せるようになる。この時期に油屋熊八という「亀の井ホテル」の創業者が活躍し、日本初の女性バスガイドが生まれ、遊園地「鶴見園」も整備された。港そばの砂湯に始まり、旅館街、歓楽街が広がり、別府全体が一大レジャーランドと化していった。

戦争下は客が減少して1943年には鶴見園も閉園するが、戦後には、中国や南方の島からの引き揚げ船が次々に別府港に帰港し、別府の人口は戦前の1.5倍に膨れ上がったという。

空襲を受けなかったため、戦前の細い路地が碁盤の目に広がる街並みがそのまま残った。いまも別府のシンボルである「竹瓦温泉」付近には、戦後、バラックづくりの小さな飲食店がずらっと並んでいたのだそうだ。流川通り沿いには、飲食店や商店ができ、繁華街となっていく。

さらに、いまの別府公園界隈には戦後一年近く米軍が駐留したため、その影響でジャズやキャバレーなどのアメリカ文化が流入した。別府のまちには、今もその名残がある。

別府の夜を象徴する「流し」の文化

温泉、港町、飲み屋街があって、スナックがあって観光客が絶えない。そうした条件の揃う別府でなければ存在しえなかったのが、「流し」の仕事である。

流しとはギターやアコーディオンを演奏しながら飲み屋街を渡り歩き、お客さんのリクエストに応じて歌ったり伴奏して、お客さんにも歌わせる。夜の別府を象徴する存在だった。

そう教えてくれたのは「平野資料館」の平野芳弘さんだ。平野さんは別府の生まれ育ち。竹瓦温泉建て替えの反対運動や「別府八湯まちあるきツアー」をはじめ、熱心にまちづくりの活動を行なってきた人だ。まちの歴史、面白さを伝えようと、集められる限りの資料を収集し、ライフワークとして「平野資料館」も運営している。

まちあるきを始めて数年後、平野さんは別府の貴重な文化でもあった「流し」を復活させて夜のツアーを企画したいと考える。

この頃に出会ったのが、すでに引退していた流しの「はっちゃん」こと上野初(はじめ)さんだった。平野さんは、初めてはっちゃんに会った時のことをよく覚えていた。

「偶然ふらりと資料館に入ってこられてね。こりゃわしは見たことがあるとか、色々言い出して。何されてた方ですか?って聞いたら、『わしゃぁ流ししてた』って。ええって。ずっと探してたもんだから」

「はっちゃん・ぶんちゃん」は、かつて別府では名の知れたコンビで、1990年代半ばまで現役で活動していた。90年代にスナックに映像付きのカラオケが入り始めると、流しは別府のまちから次第に姿を消していく。はっちゃん・ぶんちゃんもリタイアして7年が経っていた。

「はっちゃんに、もう一回流しをやってもらえませんかってお願いしたら『ああいいよ。相棒がおるけぇ、電話しちゃるわ』って」

はっちゃんこと上野さんはギター担当。相棒のぶんちゃんこと日浦文明さんはアコーディオン。二人とも音楽が大好きで、引退後も毎日練習していたおかげですぐに再開できた。70代になってからの再デビューだった。

「『別府には世話になってきたけん、これからは夜のネオン街への恩返し。ボランティアでいいよ』と言ってくれて。

この2人がすごい個性とパワーをもっちょってね。カムバックしたら一躍スターですよ。別府以外全国ほかにないし、目新しさもあって。

流しってのは、お客さんがリクエストした曲を弾けなかったらアウトなんです。生バンドで演奏して、お客さんに気持ちよく歌ってもらうのが基本だから」

二人の持ち物だったという歌詞カードを見せてもらうと、何百曲もの楽譜が掲載された分厚い本に手書きのメモが入っている。二人の頭には常に一万曲ほどの譜面が入っていて、お客さんのリクエストに応じて何でも演奏できたという。

夜のまちあるきツアーでは、演奏しながら歌う二人を先頭に飲み屋街のなかを練り歩く。

「二人は顔が知れてるから、歩いてると『おお〜っ、はっちゃんぶんちゃん!一杯飲んでいき』ってしょっちゅうお店の中から声がかかるんです。ツアーの途中でおらんようになったりして、これが長いんですよ。お客さんに歌わせて、チップもらったりしてて(笑)」

そう話す平野さんはちっとも嫌そうじゃなくて嬉しそうだった。

二人の流しはカムバックしてから月に2回行われ、15年間続いたそうだ。

その後、はっちゃんが2009年に、ぶんちゃんが2016年に亡くなった後も、平野さんは2代目、3代目と後継者を探し、流しのツアーは続いている。昨年暮れに3代目のはっちゃん、矢野英幸さんが引退した後は、3代目ぶんちゃんの小野高幸さんとともに、なんと平野さん自身が4代目となり、拍子木や七五調ガイド・歌などで流しを引き継いでいるという。

見ず知らずの人を受け入れ、楽しませてくれる寛容のまち別府。昔からずっと、今この瞬間も、温泉や歓楽街で小さな出会いが生まれているのだろう。一期一会が無数に積み重なり、別府の風土をつくっている。

2020年の誌面の取材記事はこちら