集落の人の手により守られてきた町のシンボル、大井谷の棚田

吉賀町は、島根県の南西に位置し、広島県と山口県との県境にあります。険しい山々に囲まれた町の真ん中を縫うように清流、高津川が流れ、山と川の間には、水田と有機栽培を主とした畑が広がっています。2005年に旧六日市町と旧柿木村が合併して誕生し、現在、総面積約336平方㎞に約6,500人が暮らしています。

町のシンボルとなっているのが、津和野町に近い北部にある大井谷の棚田です。600枚もの水田がきれいに石垣に縁どられ、階段状に積まれた風景。田植えを終えたばかりの水田は太陽を反射させきらきら輝いています。ここで手作業と小型機械だけで栽培された棚田米は、町内でのみ販売されています。

「自分の田畑のおすそわけ」精神が今も息づく有機農法

「柿木村」と書いて「かきのきむら」。まるで民話から抜け出したような名前を持つ旧柿木村地区は、有機栽培の先駆けとして、農作物の生産者や環境への意識の高い消費者から、注目されてきました。

「今でこそ有機栽培と言われますが、もともと、自給と提携という考え方が基本にあって、『家族の健康を考えて安全な作物を作り、その「家族の食卓」をそのままおすそ分けしましょう』と農家が始めたものなんですよ」と町産業課の長藤朋弘さん。

「安心、安全でおいしいものを作ろう」という精神は、旧六日市町にも広がり、今では町の農業の象徴となっています。

有機の里から新たな町の特産品を~地域ブランド化推進員~

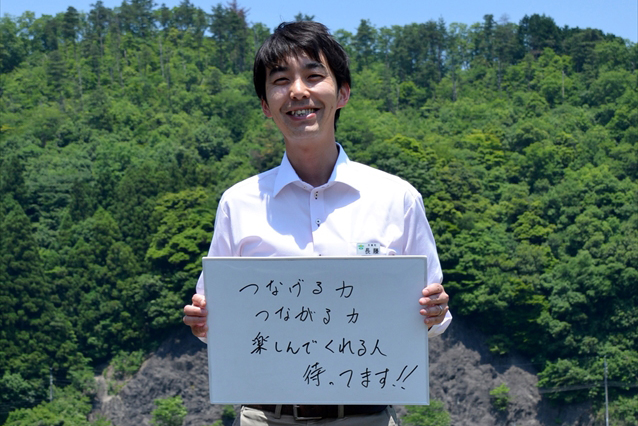

協力隊として募集している「地域ブランド化推進員」について、吉賀町産業課主幹の長藤朋弘さんにお話を伺いました。

有機栽培の先進地として知られる旧柿木村を有する吉賀町の特産品というと、まず挙がるのが、香りの良いしいたけ、甘みの詰まったミニトマトやわさび、栗です。しかしこれに加えて、山菜や、通常のかぼちゃより濃厚な「万次郎かぼちゃ」、太くてやわらかい日本最古のごぼう「大浦太ごぼう」、食感のよい「ハヤトウリ」、健康食品として人気の「キクイモ」など、スーパーではめったにお目にかかれない野菜も、少量ではありますが多種にわたって栽培されています。

「平らな耕地が少なかったため、戦後も、一種類の野菜の大量生産ではなく、多様な野菜を少しずつ生産するスタイルが受け継がれていたんですよ。だから、『いろんな野菜をちょっとずつ』、というのが吉賀の特徴なんです」と長藤さん。

合併後は、有機や減農薬の農法が旧六日市町にも広がりました。

「吉賀町全体に、『安心・安全な農作物作り』の意識が浸透しましたね。その結果、有機栽培から減農薬で生産したものまで、消費者のみなさんに、ご希望に合わせて、さまざまな野菜から選んでいただけます」たとえば、道の駅「かきのきむら」の販売所を訪れると、ここでしか販売していない棚田米、玄米、それから減農薬の程度によって、R1~R3までに分類された玄米や白米から、自分の好みの米を選ぶことができます。

しかし、小規模で多彩、新鮮さを売りにした農作物には、課題もあります。町内の物産館や販売所の陳列台をよく見ると、ブルーベリージャムやカラーピーマンドレッシング、わさび漬けなど、地元の農作物を使った加工品が並んでいますが、種類はそれほど多くありません。さまざまな農作物がとれる吉賀町ですが、果物の名産がありません。だから、ジャムなどの加工品があまり作られてこなかったのです。

「ですから、ぜひ、町外の方の新しい視点を生かして、加工品づくりをしていきたいんです。野菜をそのまま売るなら、鮮度を保てる日数は限られますが、加工品なら保存できる期間が長くなり、販売ルートを拡大することもできますからね」

農作物に付加価値を付ける新しい加工品づくりは、農業を引き継ぐ新たな担い手探しにも有効ではないか、と町では考えています。町人口約6,500人のうち、65歳以上が占める割合は42.5%と、全国平均の25%、島根県の30.8%よりさらに高くなっています(数字はいずれも2013年度現在)。一方、第一次産業従事者の割合は、2005年の19.5%が5年後の2010年には17.0%に減っており、農業の担い手不足は深刻です。

町内に若い後継者が少ない今、新たな担い手に町外から来てもらうためには、吉賀町の農業自体をさらに魅力的な仕事にしたい。 「吉賀町を全く知らない方でもいいんです。ここに来て、『こんないいものがあるのだから、こうやって活用してみたら』と発見して取り組んでくれる人にぜひ一緒に働いてほしいですね」

一緒に、「産直売上1億円!」を目指してくれる人を大募集~産直販売推進研修員~

中国自動車道の六日市インターを降りてすぐ、「むいかいち温泉」ののぼりが目を引く道の駅「むいかいち温泉」は、物産館、温泉、プール、宿泊施設も一緒になった道の駅です。

その玄関口にあるのが、真新しさが漂うモダンな産直・物産館「やくろ」。明るい館内に一歩踏み入れると、町内で栽培された花や野菜、米、米粉麺に加えて、町内のパン屋さんのパンや、お菓子、調味料などが並んでいます。

協力隊として募集している「産直販売推進研修員」を受け入れる道の駅駅長・物産館「やくろ」店長の井川津多夫さんにお話を伺いました。

この産直・物産館は、2010年にオープン。「やくろ」とは、この地方に伝わる鹿「やくろじか」の伝説からつけました。初年度の来客数57,964人が、昨年2014年には63,650人と増え、1日の来客数は180人に伸びています。その一方で、客単価は伸び悩み、1年の売上額は約6,300万円と目標の1億円にはまだ届きません。パートも含めて9人のスタッフが、メロンの即売会、収穫祭やもちつきなど、毎月3,4回のペースでイベントを開催し、お客の呼び込みを図っています。

「1日でしっかり寒暖の差がある町内で収穫した米は甘みがあっておいしいし、ここで扱っているのは、どれもこの地域で生産した自慢の品ばかりよ」と井川さん。しかし、なかなか思うように売上につながらず、「だから、斬新なアイディアで売り上げ目標を一緒に達成してくれる人にぜひ来てほしい!」と期待しています。

特産品 しいたけ栽培の担い手を~椎茸生産促進研修員~

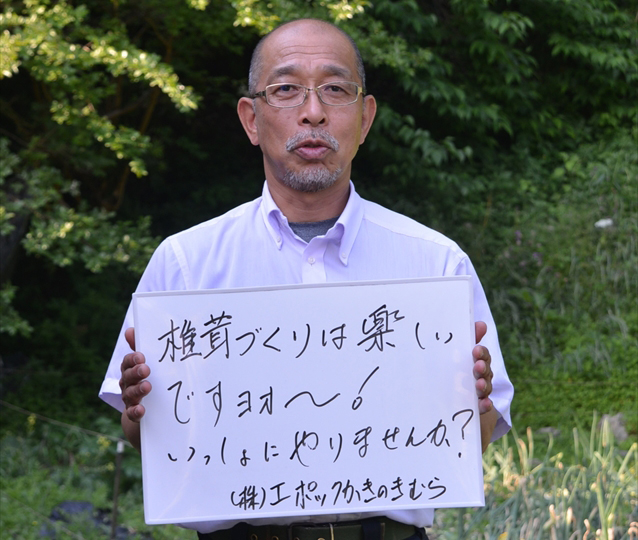

多くの農作物を生産している吉賀町ですが、名産の筆頭は、なんといってもしいたけです。町産のしいたけを加工した「ベビィしいたけピクルス」は、飛行機の機内食にも使われているとか。 「町では、夏でも夜には涼しくなり、1日の寒暖の差が約10度くらい。これが原木しいたけの栽培に欠かせない条件」と、きのこ菌床販売などを手掛ける第三セクター「エポックかきのきむら」代表の河野さんが説明してくれます。

しいたけ栽培には2つの方法があり、原木しいたけは山から広葉樹を切り出して、しいたけ菌を植え付け、培養させる方法です。無農薬で栽培できますが、手もかかり、栽培期間が長く、天候に左右されます。もう一つがハウスで育てる菌床しいたけで、こちらは年2回の収穫ができます。吉賀町のしいたけ農家は2つの方法を組み合わせて安定して生産ができるようにしています。確かに、ぽつぽつとしいたけが出てきた棚がならぶハウスに入ると初夏の日差しがさえぎられ、ひんやりし、「ここなら夏は涼しいし、冬は暖かいから、体にもそう堪えんよ」と河野さんは笑います。

町内では、現在20人がしいたけ栽培に従事していますが、高齢化が進み、生産施設を引き継いで、しいたけ栽培に取り組んでくれる人を探しています。

研修生は、最大3年間かけて、河野さんたちが、じっくりと販売や流通、栽培で大事な温度や湿度の管理などを教えます。

「3年後は独り立ちするだけでなく、人に教えられるくらいにはなれる。わからないことがあれば、気軽に相談してもらえばええし、今までにもIターンやUターンの人が何人か来て新規就農しているが、やめた人はおらんよ」。

取材中にお話を聞いた河口貴哉さん(32)は、広島市からIターンし、2年の研修期間を経て昨年8月から独立。今は奥さんと2人で働いているそうです。「しいたけが出てくる時、タイミングを見ながらの管理は難しいけど、手をかけた分だけ応えてくれて、楽しいんです。しっかり収入にもつながるんでうれしいですね」とやりがいを語ってくれました。

菌床しいたけ栽培に使う菌床は、しいたけの収穫後は堆肥として再利用されます。自然の循環を利用した吉賀町ならではのしいたけ栽培。「何も知識や経験がなくても大丈夫。できればしいたけ好きな人がいいけれど、真っ白な状態で飛び込んできてほしい」と河野さんたちは、新規就農者を心待ちにしています。

移住者をサポートする風土も魅力

今回、2回目となる地域おこし協力隊を募集している吉賀町ですが、協力隊OBで現在は林業に携わっている小林健吾さんや、Iターンで農業を始めた伊藤都さんなど、すでに多くの移住者を受け入れてきました。

今回の募集でも、町や第三セクターの受け入れ先が明確で、仕事内容もはっきりしているのに加え、町をあげてのサポート体制が整っています。前述の「エポックかきのきむら」代表河野克則さんは、「ここには、気軽に手助けしてくれる人がなんぼでもおるけえね」と説明してくれました。

先輩移住者の小林さんも、「町の人たちは、いつも僕の希望や不満を真剣に聞いて向き合ってくれた。だからも今もここに住んでいるんだと思います」と言います。

時には閉鎖的、と称される農村での暮らしですが、吉賀町では、「外からの視点が町に元気をもたらしてくれる」と移住者を歓迎するムードが漂っています。この雰囲気が、新しい吉賀の魅力になっているともいえそうです。