移転をして広がった可能性

遡ること4年前、栞日は現店舗へ移転をしました。改装に力を貸したのは、現在長野県諏訪市に拠点を構える「ReBuilding Center JAPAN」の東野夫妻。途中、クラウドファンディングで資金も募りつつ、施主である菊地さん自身も施工に携わる形でリノベーションを進めました。2016年7月に新店舗がオープンすると、東野さんの手掛けた建物だということで、東野さんのファンが多く来店をしたのだそう。「リビセンコミュニティが船出を支えてくれた感じです。」と菊地さんは当時を振り返ります。

また、移転したことで新しい栞日は、面積が約2倍になりました。面積の広さの変化は、できることをぐんと増やしてくれたのだそう。

「もちろん、空間が広くなって、路面に対して全面ガラス張りになったことで、開放感(街場に対して開かれたイメージ)も演出できたし、実際、客席の数も増やせたので、まず喫茶としては確実にステップアップできましたね。本屋としても、棚が大きくなったことで自由度が増して、仕入れたい本を積極的に仕入れることができるようになりました。たぶん、空間が広くなってなかったら、今のように写真集やドローイング集をどんどん仕入れるというトライはできなかったと思います。」

そして空間の広さを生かして、トークイベントやインストアライブなどもできるようになっていったのです。

また、旧店舗では菊地さんと奥様の希美(のぞみ)さんのおふたりで営業されていましたが、新店舗では数名のスタッフが店舗運営に関わるようになり、ひとりまたひとりと個性が加わりました。

「もちろん日々さまざまな課題が浮上してきて、それにひとつずつ対処しながら進んできたので、必ずしも順風満帆で全速前進してきたわけではないけれど、少なくとも(店を営むことが)しんどいという感覚はありませんでした。好きなことやらせていただいていますからね。」

小さな経済圏の中で自立できる力を身につけるために

そして、2020年。現在進行形でコロナウイルスが全世界に大きな影響を与えています。これまでの前提はすっかり変わりました。その大きなインパクトは、もちろんこの小さな街松本にも及んでいます。そして栞日にも。

「旅行でいらっしゃる方の多くは、お茶をしてさらに本を買ってくれていたんです。そういう意味では売り上げを支えててくれた旅行者の存在がなくなった時点で売り上げは半減しました。そして、東京で感染者数がどんどん増えていく状況を受けて、松本でも自粛ムードになっていき、またさらに半減。うちの利益は飲食で賄われてた部分が大きいので、事業全体としても打撃は大きいですね。」

そして宿はもちろんのこと、ギャラリーで予定していた企画もキャンセルせざるを得ない状況になりました。

菊地さんは、この経験から学び、これからに活かさなくてはと考えています。まず、菊地さんが警笛を鳴らしたのが、観光によって成り立っていた地方都市経済(あるいは地方都市の各店舗や各個人の経済とも言えるかもしれません)の脆さです。

「観光地というのは、過密な大都市からの人の移動によって経済が成立していたんです。過密な場所で感染症が拡大している今、そういった場所から人が移動できなくなったことで、観光というものは成り立たなくなり、観光で成り立っていた場所の経済が回らなくなるという事実に直面しています。松本も、観光に頼ってきた自覚もなく、でも実は依存していたということが今回明らかになったんですよね。」

松本には、松本城や上高地といった人気の観光地があります。また、安曇野や白馬への玄関口でもあります。5月最後の週末には「クラフトフェアまつもと」が開催され、それに先んじて松本各地で開催されるイベント「工芸の五月」も松本の街を盛り上げます。

「観光資源が豊富な松本の地で、観光を一切しないという選択肢はないと思うんですけど。」そう前置きして話を続けます。

「でも、観光はオプションであり、オプションがメインの経済は危ないんだなということを痛感しました。だからまず、観光がなかったとしても松本という地方都市の経済がちゃんと循環するようにする。その基盤の上に観光というプラスアルファが乗っかるということを考えた方がいいと思うんです。それぞれの経済圏が独立して健全に保たれていて、平時は人や物の行き来は普通にあるけれど、今回のような状況が起きたときに、それぞれの経済圏で自立できているというような状況を作っていく必要があるだろうと思います。」

それは、地方都市に限らないと菊地さんは続けます。

「そもそも今回のコロナがこれだけ世界的に同時多発的に感染が拡大して行った原因の一つは、資本主義システムに乗って、経済も人口も集中しすぎた都市が世界中にあったということだと思います。それは、東京一極集中が問題というよりは、一定以上の人が集まる状況を回避しないと、今回みたいなことが起きたときに国全体として大変なことになるということですよね。この先も地方と都市との関係が劇的に変化することはないかもしれません。でも、大都市が過密であることの危険性に気づいた人たちが地方を目指すということは、今後きっとあるでしょうね。この国の食料自給率の低さとかを考えると、多少なりとも自給自足ってことは必要だなってことはみんな感じただろうし新規就農も増えるかもしれません。そして、強い地方はより強い地方として際立ってくと思います。」

人と人との親密さがキープできる、街の人のための喫茶店に

そこで菊地さんが、まずは栞日の経済を自立させるために考えていることがふたつあります。

ひとつめは、観光客に頼らずにお店が成り立つために、街の人が日常的に使う喫茶になっていくことです。つまりよりローカルになっていくということ。松本の飲食店の多くがテイクアウトのみの営業に切り替えた今も、栞日はお店を開け続け、例えその日一日誰も喫茶の椅子に腰掛けなかったとしても、粛々と営業を続けています。もちろん感染症予防には十分配慮を払いながら。それは、はたから見ると、頑なにも見えるほどです。けれど、それが菊地さんの信念なのでしょう。SNSではこんな言葉を綴っています。

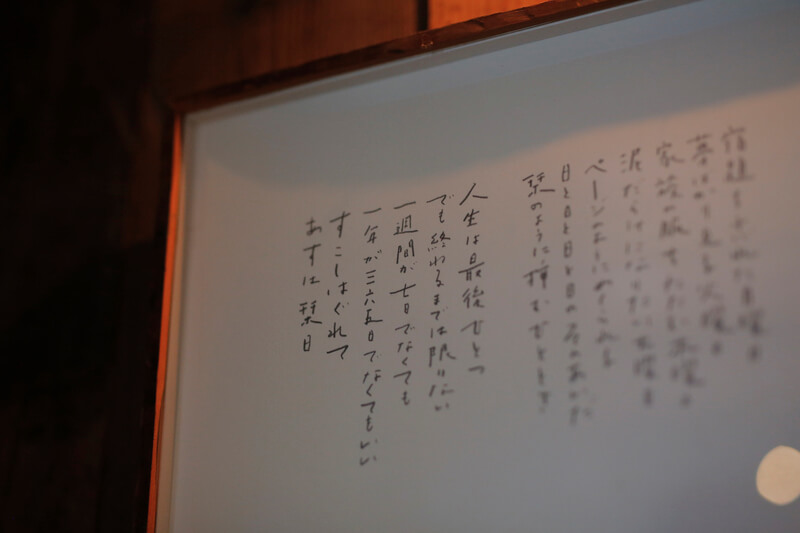

”栞日は(中略)「一時避難所」でありたいと願う。息継ぎの時間。句読点を打つポイント。エスケープ先のシェルターではあるけれど、完全に思考停止してしまっては、元も子もない。英気を養い、自分自身を取り戻したら、またこのいつ開けるとも分からない闇夜に、戻らなくてはならない。いま僕たちに必要なのは、闘い続ける勇気と、その勇気を絶やさぬために自分を護る「一時避難所」を各々が用意しておくことだと信じたい。そのひとつの場として栞日のことを忘れずに、心に留めておいていただけたなら(Stay Together)、僕らにとってはそれ自体がそれだけで、充分な心の支えになります。”

人との距離を保つことが、双方の安全を保つことに繋がる現在の状況。その中では反動も生まれているのではないか、と菊地さんは想像しています。

「三密って言われて、これだけ人との接触を避けなきゃいけない状況にあるからこそ、反動的に人が恋しくなってる人がいたり、これまで人と接していたことの尊さとか愛しさ、温かみみたいなことに気づいてる人たちもたくさんいると思います。適切な距離はキープしつつ、密度をどう取り戻すかみたいなことも、ポスト・コロナには問われてくるんじゃないかな。持続可能な状態が保たれることを目指す地域内経済の中では、人と人との親密さがキープされている状況を目指すようなことも、大切になるんじゃないかと思うんですよね。」

東アジアのハブとして、クリエイターを下支えしたい

栞日が自ら自立した経済を実現するために考えていることのふたつめは、国内だけでなく、グローバルな規模でカルチャーの拠点になっていくことです。つまり、よりローカルになることと、よりグローバルになっていくことを同時に行う、ということを考えているのだそう。菊地さんは「東アジアのハブになりたい」と言います。

「何かしらの拠点になるような場所が東京以外のところに作られるという状況を、より積極的に地方のプレイヤーが作っていくことが必要だろうという認識でいます。理想としては、栞日というフィルターを通して東アジアの各都市から選んだ本を紹介することで、日本のクリエイターにソウルや台北、香港のクリエイターの表現を伝えるということをやって行きたい。オンラインの力を使えば、ソウルのクリエイターの表現を日本のクリエイターが知って、そこから新しい表現に繋がることもあるかもしれないですよね。そういう意味でのハブです。別の土地で同時代を生きてる、同じ感性のクリエイターの表現を繋ぐことができたら楽しいだろうなと思っています。」

セレクトブックストアとして本を選んで、範囲を国内に留めず東アジアに広げることで、可能性が広がると菊地さんは構想しています。

「より積極的な段階としては、仕入れた本を栞日だけで販売するんじゃなくて、日本国内にある、僕と同じように(同時代の東アジアのクリエイターたちの表現に)関心がありそうな書店にも流通させるようなことができたらいいなと思っています。ディストリビューター(= 卸売業者)ですね。」

現時点でリトルプレスのような自費出版物は、発行したアーティストや著者本人が、リトルプレスを扱う書店を訪ねて販売をしてもらうことが多いのですが、その媒介を栞日が担うことで、クリエイターは表現を生み出すことに集中でき、クリエイターを下支えできるのではないか、と菊地さんは考えているのです。個人的な出版物だからこそ、より自由に交易ができるのではないか、と。

今号から菊地さんが編集に加わった、まつもと市民芸術館の広報誌「幕が上がる。」

また、栞日というお店でできることに加え、菊地さん個人としてもフリーランスのような仕事を増やしていけたらと考えています。編集者やライターとしての仕事、企画のディレクションなどこれまで表立って謳ってきてはいないけれど経験してきた仕事があります。それを職能として身につけて行きたいと考えているのです。

「コロナがまた2回3回やってくるって可能性ももちろんだけど、コロナ以上に厄介なウイルスが蔓延する可能性があるってことを、現代人は常に頭の片隅に起きながら生活しなきゃいけないんだと思う。だからこの先の時代は、いくつかの収入源をあらゆる人が持って生きていくことは必要なことになってくるだろうなと思うし、暮らす場所にしても、果たしてそれは東京じゃないといけないのか、みたいな話って、気づく人は気づいていくし、多くの人に気づいてほしいなって思うんですよね。」

流れを変える機会を与えられた

新しいお店に移転し、全国からお客さんが訪れるようになった栞日。そして突然訪れた、感染症拡大防止のための外出自粛による大打撃。でも、流れをせき止められたように感じて憤る気持ちはないんだと、菊地さんは言います。

「流れを止められたのは、確かにあるかもしれません。でも、違う流れに変えることを迫られた、ともいえるし、もっとポジティブに捉えようとしたら『流れを変える機会を与えられた』っていってもいいような気もしています。」

外出自粛が求められる中、世界中であらゆる事柄が一変しました。でもその中で見えてきたのは、自分にとって何が大切なのかという優先順位ではないでしょうか。

「松本は観光に頼りすぎてたこともそうですが、これまで顕在化してなかった経済の歪みや、アンバランスさが、今回見えないコロナウイルスのおかげで見えるようになったように感じています。だからこの気づきを無駄にしないことが、この先の時代を生きる僕らがすべき大きな使命かなと思うんですよね。どこがどうアンバランスだったのかということをしっかり自覚して、そこから健全な経済をどう構築して持続可能な状態に持っていけばいいのかということを、みんなで考えたり、努力しないといけないですよね。」